はじめに

福音とは、キリスト教の中核を成す概念であり、文字通り「良い知らせ」を意味します。この言葉は単なる宗教的な概念を超えて、人間の存在そのものに深く関わる喜びのメッセージとして理解されています。福音は、神と人間との関係を回復させる救いの知らせであり、個人的かつ普遍的な意味を持っています。

福音の語源と意味

福音という言葉は、ギリシャ語の「エウアンゲリオン」に由来しており、「良い知らせ」を意味しています。この言葉は古代世界において、戦争の勝利や重要な出来事を告げる使者が運ぶ喜ばしい報告を指していました。キリスト教においては、この世俗的な概念が宗教的な文脈に転用され、神からの救いの知らせという深い意味を持つようになりました。

現代においても、福音は単なる歴史的な概念ではなく、一人ひとりに語りかける個人的なメッセージとして理解されています。それは「これはあなたにとっての喜びです」と具体的に個人に向けられた言葉として機能し、普遍的でありながら極めて個人的な性格を持っています。

旧約聖書における福音の前兆

旧約聖書では「バーサル」という言葉が「福音を宣べ伝える」と翻訳されており、特にイスラエルの民がバビロン捕囚から解放され、母国に帰ることを告げる「よき訪れ」を指していました。預言者イザヤは、神の救いの到来を「良い知らせ」として預言し、後のキリスト教の福音概念の基礎を築きました。

この旧約聖書の概念は、単なる政治的・物理的な解放を超えて、霊的な救済の前触れとして機能していました。イスラエルの民の具体的な歴史的経験が、より大きな神の救済計画の一部として理解されるようになり、新約聖書の福音メッセージへとつながっていきました。

新約聖書での発展

新約聖書では、福音の概念はイエス・キリストの受肉、死、復活を通じて完全な形で現れました。この救いの出来事によって、罪の贖いが成就し、神との永遠の交わりが回復されたことが福音の中心的内容となりました。福音は律法と対立するものとして位置づけられ、人間の努力ではなく、ただ信仰によって神の恵みを受けられる道として説明されています。

特に使徒パウロは、福音の内容をイエスの死と復活に結びついた救いの出来事として明確に定式化しました。これにより、福音は単なる教えや思想ではなく、歴史的な出来事に基づく具体的な救いの現実として理解されるようになりました。

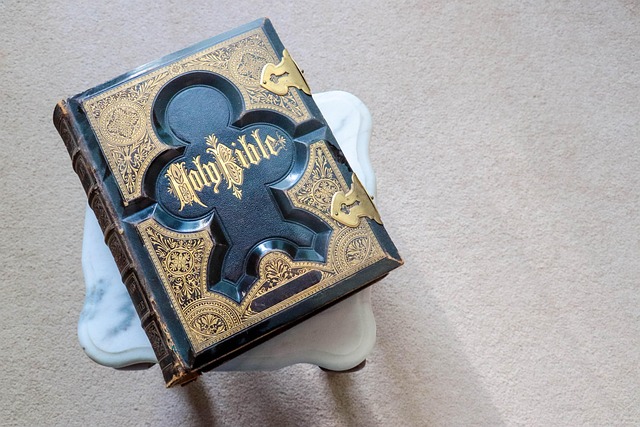

福音書の成立と特徴

福音書は、イエス・キリストの言葉と行動を記録した重要な文書群です。新約聖書にはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四つの福音書が収められており、それぞれ異なる視点からイエスの生涯と教えを描いています。これらの文書は、キリスト教信仰の基礎となる福音メッセージを後世に伝える役割を果たしています。

マルコ福音書の重要性

マルコによる福音書は、四つの福音書の中で最も早く書かれたものと考えられており、後70年頃の成立とされています。この福音書の冒頭にある「神の子イエス・キリストの福音の初め」という言葉は、福音の本質を端的に表現しており、「キリストの福音」の基礎的な理解を提供しています。

マルコ福音書は、その簡潔で力強い文体により、イエスの行動と奇跡に焦点を当てています。この福音書は、後のマタイ福音書とルカ福音書の資料源となったとされ、初期キリスト教共同体における福音理解の原型を示す重要な文献として位置づけられています。

四福音書の多様性と統一性

四つの福音書は、それぞれ異なる読者層と目的を持って書かれましたが、共通してイエス・キリストの救済的意義を証言しています。マタイは主にユダヤ人キリスト者を対象とし、ルカは異邦人読者を意識して書かれ、ヨハネは神学的な深みに重点を置いています。

これらの多様性は、福音メッセージの豊かさと普遍性を示しています。同一の救いの出来事が、異なる文化的背景や神学的視点から描かれることにより、福音の多面的な性格が浮き彫りになり、より幅広い人々に届くメッセージとなっています。

福音書の文学的特徴

福音書は、単なる歴史的記録ではなく、信仰的な証言として書かれた文学作品です。これらの書は、イエスの生涯の出来事を通じて、読者に信仰を促し、救いの意味を伝えることを目的としています。そのため、歴史的事実と神学的解釈が巧妙に織り合わされています。

福音書の文学的技法には、比喩、象徴、対話などが効果的に用いられており、読者の理解と共感を深める工夫が施されています。これらの技法により、抽象的な神学的概念が具体的で親しみやすい物語として表現され、福音メッセージがより効果的に伝達されています。

神の国の福音

イエス・キリストの宣教活動の中心には「神の国」の到来という福音メッセージがありました。これは単なる来世の約束ではなく、神の王としての支配が地上に現れる現在的な現実として宣べ伝えられました。神の国の福音は、十字架の福音と並んで、キリスト教の中核的なメッセージを形成しています。

「時は満ちた」の宣言

イエスは宣教活動の開始にあたって「時は満ちた、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ」と宣言しました。この言葉には、長い間待ち望まれていた神の救いの時が到来したという決定的な意味が込められています。「時が満ちた」という表現は、神の救済計画が完成に向かって進んでいることを示しています。

この宣言は、単なる時間的な到来を意味するだけでなく、質的な変化、すなわち新しい時代の始まりを告げるものでした。神の国の到来により、人間と神との関係、人間同士の関係、そして人間と世界との関係に根本的な変革がもたらされることが示されています。

神の王としての支配

神の国とは、神が王として統治される領域を指しますが、これは地理的な境界を持つ政治的王国ではありません。むしろ、神の意志が実現され、神の価値観が支配する霊的・倫理的な現実を意味しています。この支配は、愛と正義、平和と和解を特徴としています。

神の王としての支配は、既に到来している現実でありながら、同時に将来的な完成を待つ過程でもあります。この「既に」と「未だ」の緊張関係は、キリスト教神学において重要な概念となっており、信者は神の国の現在的な恵みを経験しつつ、その完全な実現を希望として持ち続けています。

社会的・倫理的含意

神の国の福音は、個人的な救いを超えて、社会的・倫理的な変革をも含んでいます。イエスの教えには、貧しい者、病気の者、社会から排除された者への特別な配慮が見られ、神の国においては従来の社会的序列が逆転されることが示されています。

この社会的側面は、キリスト教の社会倫理の基礎となっており、後の福音主義運動が奴隷制度廃止などの人道主義的活動に取り組む理論的根拠を提供しました。神の国の福音は、単なる来世への希望ではなく、この世における正義と愛の実現を求める動力となっています。

ルターと福音信仰

16世紀の宗教改革において、マルティン・ルターは福音の概念を刷新し、プロテスタント神学の基礎を築きました。ルターの福音理解は、使徒パウロや教父アウグスティヌスの本来的な福音信仰の復活と位置づけられ、「聖書のみ」を信仰の拠り所とする福音信仰を確立しました。この革新的な理解は、後の福音主義運動にも大きな影響を与えました。

「聖書のみ」の原理

ルターは、福音とは聖書だけを信仰の最終的な権威とすべきであるという「福音信仰」を唱えました。これは、当時のカトリック教会が教会の伝統や教皇の権威を聖書と同等に扱っていたことに対する根本的な挑戦でした。ルターにとって、真の福音は聖書に記されたキリストの救いの業に他ならず、人間の権威や制度によって歪められてはならないものでした。

この「聖書のみ」の原理は、個々の信者が直接神の言葉にアクセスできることを意味し、聖職者の仲介なしに信仰を理解し実践する権利を確立しました。これにより、宗教的権威の民主化が進み、後の近代社会の思想的基盤の一部となりました。

信仰義認の教理

ルターの福音理解の中心には、「信仰のみによる義認」の教理がありました。これは、人間が神の前で正しいとされるのは、善行や宗教的な行為によってではなく、ただイエス・キリストに対する信仰によってのみであるという教えです。この理解は、福音を律法と明確に区別し、神の恵みの純粋性を強調しました。

この教理は、当時の「行いによる救い」を重視する教会の実践に対する根本的な批判となりました。贖宥状の販売や煉獄の教理など、人間の努力や金銭によって救いを得られるとする考えを否定し、救いは全く神の一方的な恵みによるものであることを明確にしました。

プロテスタントの起源

ルターの福音信仰は、プロテスタント運動の起源となり、キリスト教世界に永続的な変化をもたらしました。プロテスタントという名称自体が「抗議する者」を意味し、既存の宗教的権威に対する福音的な立場からの異議申し立てを表しています。この運動は、宗教改革の枠を超えて、社会的・政治的・文化的な変革をも促進しました。

プロテスタンティズムの特徴である個人主義、合理主義、職業倫理などは、近世ヨーロッパの社会発展に大きく寄与しました。福音信仰に基づく世界観は、科学革命、資本主義の発達、民主主義の形成など、近代世界の形成に重要な役割を果たしました。

福音主義運動と社会改革

18世紀から19世紀にかけて展開された福音主義運動は、ルターの福音信仰を継承しつつ、社会改革への積極的な取り組みを特徴としていました。この運動は、個人的な信仰体験を重視すると同時に、福音の社会的含意を実践的に追求し、奴隷制度廃止をはじめとする人道主義的な活動の先頭に立ちました。

奴隷制度廃止への取り組み

福音主義運動の最も顕著な社会的成果の一つは、奴隷制度廃止への貢献でした。ウィリアム・ウィルバーフォースをはじめとする福音主義者たちは、すべての人間が神の前で平等であるという福音的信念に基づいて、奴隷制度と奴隷貿易の非人道性を告発しました。彼らの長年にわたる政治的・社会的活動は、最終的にイギリスでの奴隷貿易禁止と奴隷制度廃止を実現しました。

この運動の背景には、神の国の福音が持つ社会変革の力への確信がありました。福音主義者たちは、真の回心は必然的に社会正義への関心を生み出すと信じ、個人的な信仰と社会的責任を分離することはできないと考えていました。彼らの活動は、福音が単なる個人的な救いの問題ではなく、社会全体の変革を目指すものであることを示しました。

教育と慈善事業

福音主義運動は、教育と慈善事業の分野でも大きな貢献をしました。日曜学校運動、識字教育の普及、孤児院や病院の設立など、社会の最も弱い立場にある人々への支援活動を積極的に展開しました。これらの活動は、福音の愛の実践として理解され、社会全体の道徳的向上を目指していました。

特に女性や子どもの地位向上への取り組みは注目に値します。福音主義者たちは、すべての人間が神の愛の対象であるという信念に基づいて、従来の社会的偏見に挑戦し、より平等で人道的な社会の実現を目指しました。これらの活動は、後の社会福祉制度の発展の基礎となりました。

海外宣教と文化交流

福音主義運動は、海外宣教活動を通じて全世界への福音の伝播を目指しました。これは単なる宗教的拡張ではなく、異文化間の対話と交流を促進する結果をもたらしました。宣教師たちは、現地の言語を学び、文化を理解し、教育や医療などの社会奉仕を通じて地域社会に貢献しました。

海外宣教活動は、文字文化の普及、現地語の文法化、医療技術の伝播など、近代化の促進においても重要な役割を果たしました。同時に、西洋キリスト教が非西洋文化と出会うことにより、福音理解そのものも豊かになり、より普遍的で包括的なものへと発展していきました。

現代における福音の意義

現代世界において、福音の意義はますます重要性を増しています。グローバル化、世俗化、多宗教状況の中で、福音は個人的な意味の探求と社会的な正義の実現の両方に対して独特の貢献を続けています。現代の福音理解は、伝統的な信仰の核心を保持しつつ、現代的な課題に応答する新しい表現を模索しています。

個人的な救いと意味

現代社会の個人主義と実存的な不安の中で、福音は一人ひとりに語りかける個人的なメッセージとしての重要性を失っていません。「これはあなたにとっての喜びです」という福音の個人的性格は、人間関係の希薄化や孤独感の増大する現代において、特別な慰めと希望を提供しています。

現代の福音理解では、神と人間との関係回復という伝統的なテーマが、心理学的・実存的な洞察と結び合わされ、より深い人間理解を促進しています。福音は、人間の根本的な需要である愛、受容、意味、目的に対する神からの応答として理解され、現代人の精神的渇きを満たす役割を果たしています。

社会正義と平和の実現

現代の福音主義は、社会正義と平和の実現において積極的な役割を果たしています。環境問題、経済格差、人権侵害などの現代的課題に対して、福音的な価値観に基づく解決策を提示し、実践的な取り組みを展開しています。これは、19世紀の福音主義運動の社会改革精神の現代的継承と言えます。

特に、解放神学、フェミニスト神学、エコ神学などの現代神学運動は、福音の社会的・政治的含意を再発見し、抑圧された人々の解放と環境の保全を福音の中心的使命として理解しています。これらの運動は、福音が単なる個人的救いを超えて、社会構造の変革をも目指すものであることを明確に示しています。

異文化間対話と宗教間協力

現代の多元的社会において、福音は他の宗教や文化との建設的な対話の基盤となっています。排他的な独善主義ではなく、真理への謙遜な探求と愛に基づく奉仕を通じて、異なる信念を持つ人々との協力関係を築いています。これは、福音の普遍性と包括性の現代的表現です。

現代のキリスト教は、福音の真理性を主張しつつも、他者への尊重と理解を重視し、共通の人道的価値を基盤とした協力を追求しています。平和構築、貧困撲滅、災害救援などの分野において、宗教の違いを超えた連帯が形成されており、福音の愛の実践が具現化されています。

まとめ

福音とは、単なる宗教的概念を超えて、人間の存在と社会のあり方に根本的な変革をもたらす力を持つメッセージです。旧約聖書の「よき訪れ」から始まり、イエス・キリストの生涯と教えを通じて完全な形で現れ、使徒たちによって世界に宣べ伝えられた福音は、2000年以上にわたって人類の歴史に深い影響を与え続けています。

福音書の成立から始まり、ルターの宗教改革、福音主義運動の社会改革への取り組み、そして現代における多様な表現に至るまで、福音は常に時代の課題に応答しながら発展してきました。個人的な救いと社会的正義、霊的な変革と実践的な奉仕、伝統的な信仰と現代的な表現という一見対立するような要素を統合し、包括的で動的なメッセージとして機能しています。

現代において福音は、グローバル化と多様化が進む世界の中で、人間の尊厳と社会の正義を追求する普遍的な価値を提供しています。それは一人ひとりに向けられた個人的な「喜びの知らせ」でありながら、同時に全人類の平和と和解を目指す社会的なメッセージでもあります。この両面性こそが、福音が持つ独特の力と現代的意義を示しているのです。