はじめに

旧約聖書と新約聖書は、キリスト教信仰の根幹を成す重要な聖典です。これらの書物は、「契約」という意味を持つ「約」という言葉によって表現され、神と人間との関係性を時系列に沿って描いています。旧約聖書は神がイスラエルの民と結んだ古い契約の歴史を、新約聖書は神が人類に送られたイエス・キリストによる新しい契約を記録しています。

聖書の基本構造

聖書は全体で66冊の書物から構成されており、旧約聖書39冊と新約聖書27冊に分かれています。この構造は長い歴史の中で形成され、それぞれの書物が異なる時代、異なる著者によって書かれました。旧約聖書はイエス・キリストの誕生以前に書かれた律法、歴史、預言、詩、文学などを含んでおり、新約聖書はキリストの生涯と初代教会の歴史を記録しています。

これらの書物は単なる歴史書ではなく、神と人間の関係を描いた一貫した物語として理解されています。旧約聖書と新約聖書は切り離すことのできない関係にあり、互いに補完し合いながら聖書全体の意味を明らかにしています。この統一性こそが、聖書が単なる文学作品を超えた宗教的権威を持つ理由の一つです。

契約という概念の重要性

「約」という言葉が示す「契約」の概念は、聖書理解の鍵となります。古代の契約は単なる約束ではなく、両者が守るべき神聖な誓約でした。神は人間との契約を通して、救いの計画を段階的に明らかにしていかれました。旧約では律法を通して神の聖さと人間の罪が明らかにされ、新約ではキリストを通して罪の贖いと救いが実現されました。

この契約関係は、神の一方的な恵みによって始められたものです。人間が神を選んだのではなく、神が人間を選び、愛し、救いの道を備えてくださいました。旧約聖書では神がアブラハム、イサク、ヤコブと契約を結び、その約束がイスラエル民族全体に拡大されていく過程が描かれています。そして新約聖書では、その約束がイエス・キリストによって全人類に向けて開かれることが示されています。

両聖書の関係性

旧約聖書と新約聖書の関係は、預言と成就の関係として理解されています。旧約聖書に記された数多くの預言が、新約聖書においてイエス・キリストの生涯を通して実現されたと信じられています。特にダビデの家系から救世主が現れるという約束は、新約聖書でイエス・キリストの系譜として具体的に示されています。

しかし、この関係は単純な予言と実現の図式を超えています。旧約聖書は新約聖書を理解するための背景と基盤を提供し、新約聖書は旧約聖書の深い意味を明らかにします。例えば、旧約の犠牲制度は新約におけるキリストの十字架の意味を理解するために不可欠であり、旧約の律法は新約における恵みの価値をより深く認識させます。

旧約聖書の構成と特徴

旧約聖書は、ユダヤ教の経典として出発し、後にキリスト教においても重要な聖典として位置づけられました。その内容は創世記から始まり、神の創造から人間の堕落、そしてイスラエル民族の歴史を通して展開される救いの物語を描いています。旧約聖書は律法書、歴史書、知恵文学、預言書という異なるジャンルの書物を含み、それぞれが独自の文学的特徴と神学的メッセージを持っています。

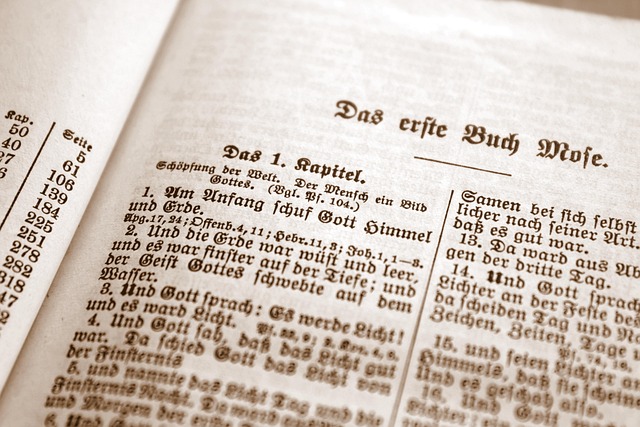

モーセ五書(律法書)

創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記から成るモーセ五書は、旧約聖書の基盤となる部分です。これらの書物は、天地創造から始まって人類の歴史、そしてイスラエル民族の誕生と形成の過程を記録しています。創世記では神による世界の創造と、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフといった族長たちの物語が語られ、神の選びと約束の始まりが示されています。

出エジプト記以降では、エジプトで奴隷となったイスラエル民族が神によって解放され、荒野で律法を受け取る過程が詳細に記されています。シナイ山での十戒の授与は、神と人間との契約関係の具体的な表現として極めて重要な出来事です。レビ記は祭儀と聖性に関する詳細な規定を含み、民数記は荒野での40年間の旅路を、申命記はモーセの最後の説教として律法の再確認を記録しています。

歴史書

ヨシュア記からエステル記までの歴史書は、約束の地カナンへの入植からバビロン捕囚、そして帰還に至るまでのイスラエルの歴史を記録しています。これらの書物は単なる歴史的記録ではなく、神の約束の成就と、人間の不従順による結果を示す神学的な歴史解釈を提供しています。ヨシュア記と士師記では約束の地への定着過程が、サムエル記と列王記では統一王国の興亡が描かれています。

特にダビデ王とソロモン王の時代は、イスラエル史上最も栄えた時期として描かれており、後の救世主待望思想の基盤となりました。しかし、王国の分裂と堕落、そして最終的なバビロン捕囚は、人間の罪と神の裁きの現実を如実に示しています。エズラ記、ネヘミヤ記、エステル記では、捕囚からの帰還と共同体の再建が記録され、神の民としてのアイデンティティの回復が描かれています。

知恵文学と詩篇

ヨブ記、詩篇、箴言、コヘレトの言葉、雅歌は知恵文学と呼ばれ、人生の深い問題と神との関係を扱っています。詩篇は特に重要で、150篇の詩からなり、賛美、嘆き、感謝、悔い改めなど、人間の様々な感情と信仰体験を表現しています。多くの詩篇はダビデの作とされ、個人的な祈りから国家的な賛美まで幅広い内容を含んでいます。

ヨブ記は義人の苦難という普遍的な問題を扱い、神の主権と人間の限界について深い洞察を提供しています。箴言は日常生活における知恵ある生き方を教え、コヘレトの言葉(伝道の書)は人生の空しさと神を恐れることの重要性を説いています。雅歌は愛の詩として、人間の愛と神の愛の関係を象徴的に表現していると解釈されています。

預言書

イザヤ書からマラキ書までの預言書は、神からの特別な啓示を受けた預言者たちの言葉を記録しています。これらの預言者たちは、イスラエルの政治的・宗教的危機の時代に活動し、神の裁きと救いのメッセージを伝えました。大預言書(イザヤ、エレミヤ、エゼキエル、ダニエル)と小預言書(ホセアからマラキまでの12書)に分類されますが、この区分は書物の長さによるものです。

預言書の重要なテーマの一つは、来るべき救世主(メシア)に関する預言です。イザヤ書の「苦難の僕」の歌、ミカ書のベツレヘムでの誕生預言、ダニエル書の「人の子」の幻など、多くの預言が後にイエス・キリストによって成就されたとキリスト教では理解されています。また、預言書は社会正義と真の信仰について力強いメッセージを発信し、形式的な宗教への警告と神への真実な愛を呼びかけています。

新約聖書の構成と特徴

新約聖書は、イエス・キリストの生涯と教え、そして初代キリスト教会の歴史を記録した27冊の書物から構成されています。これらの書物は西暦50年頃から100年頃にかけて書かれ、旧約聖書の預言の成就としてイエス・キリストによる新しい契約を証言しています。新約聖書の内容は福音書、歴史書、書簡、預言書というジャンルに分類され、それぞれが初代教会の信仰と実践を反映しています。

四福音書

マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四つの福音書は、イエス・キリストの生涯、教え、死と復活を記録した最も重要な文書です。それぞれの福音書は異なる視点と読者を念頭に置いて書かれており、イエス・キリストの多面的な姿を提供しています。マタイ福音書はユダヤ人読者を対象とし、イエスが旧約聖書の預言を成就した約束のメシアであることを強調しています。系譜から始まり、山上の説教や多くのたとえ話を通して、神の国の教えを詳細に記録しています。

マルコ福音書は最も短く、イエスの行動と奇跡に焦点を当てています。「神の子」イエスの力強い働きを通して、読者に信仰への決断を迫る緊迫感のある記述が特徴です。ルカ福音書は医者であったルカによって書かれ、異邦人読者を念頭に置き、イエスの人間性と普遍的な救いを強調しています。女性や貧しい人々への特別な配慮が目立ち、祈りの重要性が繰り返し強調されています。ヨハネ福音書は最も神学的で、イエスの神性と「永遠の生命」というテーマが中心となっています。

使徒の働き

ルカによって書かれた使徒の働きは、イエスの昇天から初代教会の拡大までを記録した新約聖書唯一の歴史書です。この書物は聖霊の働きによって弟子たちが変えられ、福音がエルサレムからユダヤとサマリア、そして地の果てまで広がっていく過程を描いています。ペテロやヨハネといった十二使徒の働きから始まり、後半では異邦人への使徒パウロの宣教活動が詳細に記録されています。

使徒の働きは初代教会の特徴を生き生きと描写しており、信者たちの共同体生活、聖霊の賜物の現れ、迫害への対応、そして福音宣教への情熱が記されています。ペンテコステの日の聖霊降臨、ステパノの殉教、パウロの回心と三回の宣教旅行など、キリスト教史上重要な出来事が含まれています。この書物は、福音がユダヤ人だけでなく全世界の人々のためのものであることを明確に示し、キリスト教の普遍性を確立する重要な役割を果たしています。

パウロ書簡

新約聖書の大きな部分を占めるパウロ書簡は、使徒パウロが設立した諸教会や個人に宛てて書いた手紙です。ローマ書からピレモン書までの13通(または14通、ヘブライ書の著者について議論がある)の手紙は、キリスト教神学の基礎を築いた文書として極めて重要です。ローマ書は最も組織的で、救いの教理を詳細に展開しており、「信仰によって義とされる」という中心的なメッセージを力強く宣言しています。

コリント書簡では教会内の問題への対処と霊的な賜物について、ガラテ書では律法と恵みの関係について、エペソ書では教会の神秘について論じられています。牧会書簡と呼ばれるテモテ書とテトス書では、教会指導者の資質と教会運営について具体的な指導が与えられています。これらの書簡は、初代教会が直面した実際的な問題と神学的な課題に対するパウロの回答であり、現代の教会にとっても重要な指針となっています。

一般書簡と黙示録

ヘブライ書からユダ書までの一般書簡は、特定の教会ではなく広い読者層を対象として書かれた手紙です。ヘブライ書はイエス・キリストの祭司職と旧約の祭儀制度との関係を詳細に論じ、キリストの優越性を明らかにしています。ヤコブ書は実践的な信仰生活を強調し、「行いを伴わない信仰は死んだもの」という有名な言葉で信仰と行いの関係を説明しています。

ペテロ書簡では迫害下の教会への励ましと忍耐の必要性が説かれ、ヨハネ書簡では愛の重要性と偽教師への警告が記されています。新約聖書の最後の書である黙示録は、使徒ヨハネが受けた幻を記録した預言書で、終末時代の出来事とキリストの再臨、新天新地の約束を象徴的な言葉で描いています。この書物は迫害下の教会に希望を与え、最終的な神の勝利と悪の滅亡を約束する慰めの書として機能しています。

旧約と新約の神学的関係性

旧約聖書と新約聖書の関係は、単なる時系列的な継続以上の深い神学的意味を持っています。両者は「預言と成就」、「影と実体」、「約束と実現」という関係で結ばれており、一貫した救いの歴史を展開しています。この関係性を理解することは、聖書全体のメッセージを正しく把握するために不可欠であり、キリスト教神学の中核をなしています。

預言と成就の関係

新約聖書の著者たちは、旧約聖書の多くの預言がイエス・キリストによって成就されたと理解していました。この成就は単純な予言の実現を超えて、神の救いの計画の段階的な展開として捉えられています。例えば、イザヤ書53章の「苦難の僕」の預言は、イエスの十字架での死と関連付けられ、ミカ書5章2節のベツレヘムでの誕生預言は、イエスの降誕物語で引用されています。

マタイ福音書では特に「成就引用句」が頻繁に用いられ、「預言者によって言われたことが成就するためであった」という定型句でイエスの生涯と旧約預言を結び付けています。しかし、この成就は機械的な対応関係ではなく、むしろ旧約の預言が新約において新しい次元で理解され、より深い意味が明らかにされるという性質を持っています。詩篇22篇の「わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか」という言葉が、イエスの十字架上の叫びとして引用されるように、預言の成就は神の救いの計画の奥深さを示しています。

型と実体の関係

新約聖書の著者たち、特にパウロとヘブライ書の著者は、旧約の制度や出来事を「型」(タイプ)として理解し、その「実体」(アンチタイプ)をキリストに見出しました。この解釈方法は、旧約の犠牲制度、祭司制度、祭りなどが、すべてキリストの働きを予表するものとして理解されることを意味します。例えば、過越の祭りの小羊はキリストの犠牲的な死を、大祭司の働きはキリストの仲保者としての役割を予表していると解釈されます。

ヘブライ書では、旧約の幕屋とその祭儀が「天にあるものの写しと影」であり、キリストによって「より優れた契約」が確立されたと説明されています。アダムとキリストの対比、荒野の青銅の蛇とキリストの十字架の対比など、パウロも同様の型論的解釈を用いています。この解釈により、旧約聖書は単なる古い契約の記録ではなく、キリストによる救いを理解するための重要な鍵として位置づけられています。

律法と恵みの関係

旧約の律法と新約の恵みの関係は、キリスト教神学の中でも特に重要で議論の多いテーマです。パウロはガラテア書やローマ書において、律法は人を義とすることができず、むしろ罪を明らかにする役割を持つと説明しています。律法は「養育係」として機能し、人々をキリストへと導く役割を果たしたとされています。しかし、これは律法を否定するものではなく、律法の限界と恵みの必要性を明らかにするものです。

イエスご自身も「律法を廃止するために来たのではなく、成就するために来た」と宣言されており、律法の精神的・道徳的側面は新約においても継続されています。十戒の根本精神である神への愛と隣人への愛は、イエスによって「最も大切な戒め」として確認されました。このように、律法と恵みは対立する概念ではなく、神の義と愛の両面を表現する相補的な関係にあると理解されています。

契約の継続性と新しさ

旧約の契約と新約の契約の関係は、完全な断絶でも単純な継続でもない複雑な性質を持っています。新しい契約は旧い契約を無効にするものではなく、それを完成させ、より優れたものにするという理解が新約聖書全体に見られます。エレミヤ書31章で預言された「新しい契約」は、律法が人の心に書き記されることを約束しており、これがキリストによって実現されたとされています。

パウロはローマ書9-11章で、イスラエルの民への神の約束は決して無効になることがなく、異邦人の救いも神の元々の計画の一部であったと論じています。新約の契約は排他的な性質ではなく、包括的な性質を持ち、すべての民族に開かれています。この普遍性は旧約の約束の完成であり、アブラハムへの「すべての国民があなたによって祝福される」という約束の実現として理解されています。

神の性質の一貫性

旧約聖書と新約聖書に描かれている神の性質について、しばしば対照的なイメージが語られることがあります。旧約の神は厳格で恐ろしい裁きの神、新約の神は愛と赦しの神という単純化された理解が見られることもありますが、実際には両聖書を通して神の性質は一貫しています。神は愛であると同時に義なる方であり、慈悲深い方であると同時に聖なる方として描かれています。

愛と義の調和

神の愛は旧約聖書においても明確に示されています。出エジプト記34章6-7節では、神が「情け深く、憐れみ豊かで、怒るのに遅く、恵みとまことに満ちている」と自己啓示されています。詩篇103篇では「主は憐れみ深く、恵みに富み、怒るのに遅く、慈しみに満ちておられる」と歌われ、神の愛と憐れみが賛美されています。また、ホセア書では神とイスラエルの関係が夫婦の愛にたとえられ、イスラエルの不信実にもかかわらず変わることのない神の愛が描かれています。

一方で、新約聖書においても神の義と聖さが強調されています。ヘブライ書12章29節では「神は焼き尽くす火である」と記され、黙示録では最後の審判における神の義なる裁きが詳細に描かれています。イエス・キリストの十字架は、神の愛と義が完全に調和した出来事として理解されています。神の義は罪を見過ごすことができず、神の愛は罪人を見捨てることができないため、神ご自身が人となって罪の刑罰を受けることによって、愛と義が同時に満たされました。

恵みと真実

旧約聖書において、神の「恵み」(ヘセド)と「真実」(エメト)は重要な概念です。これらの言葉は神の契約に対する忠実さと、約束を必ず実現される信頼性を表しています。詩篇136篇では「主の慈しみは永遠」という繰り返しによって、神の恵みの永続性が強調されています。また、神の真実さは人間の不忠実にもかかわらず変わることなく、契約の約束を守り続ける神の性質を示しています。

新約聖書でも同様に、神の恵みと真実が強調されています。ヨハネ福音書1章14節では、イエス・キリストが「恵みと真理に満ちて」いると描かれ、神の性質がキリストにおいて完全に現されたことが示されています。パウロは多くの書簡で神の恵みを強調し、救いが人間の行いではなく神の一方的な恵みによることを繰り返し教えています。この恵みは旧約時代から変わることなく存在していたものであり、キリストによってより明確に啓示されたのです。

聖さと近づきやすさ

旧約聖書では神の聖さが強く強調されています。イザヤ書6章で預言者イザヤが見た幻では、セラフィムが「聖なる、聖なる、聖なる万軍の主」と賛美し、イザヤ自身が自分の罪深さに圧倒される場面が描かれています。神の聖さは人間が近づくことのできない絶対的な清さと義を表し、罪ある人間との間には大きな隔たりがありました。祭司制度や犠牲制度は、この聖なる神に近づくための手段として設けられました。

新約聖書では、イエス・キリストによってこの隔たりが取り除かれ、神に直接近づくことができるようになったことが示されています。ヘブライ書10章19-22節では、「イエスの血によって、大胆に聖所に入ることができる」と宣言されています。しかし、これは神の聖さが軽んじられたということではありません。むしろ、神の聖さの要求が十字架において完全に満たされたため、罪人が神の前に出ることができるようになったのです。神は依然として聖なる方でありながら、同時に近づきやすい方となられました。

変わることのない神

マラキ書3章6節では「わたし、主は変わることがない」と神が宣言され、ヘブライ書13章8節では「イエス・キリストは、昨日も今日も、また永遠に変わることがない」と記されています。これらの宣言は、神の本質的な性質が時代を超えて一貫していることを示しています。神の計画や方法は時代に応じて変化することがありますが、神の本質的な性質である愛、義、聖さ、真実は永遠に変わることがありません。

この不変性は、人間が神を信頼できる根拠となります。時代の変化や文化の違いにかかわらず、神は常に同じ性質を持つ方として信頼することができます。旧約時代の信仰者も新約時代の信仰者も、同じ神に信頼し、同じ恵みによって救われています。救いの方法は時代と共により明確になりましたが、救いの根拠である神の恵みと愛は変わることがありません。この一貫性こそが、聖書全体を通して証言される神の信頼性の基盤です。

現代における意義と応用

旧約聖書と新約聖書の理解は、現代のキリスト教徒にとって実践的で重要な意味を持っています。これらの古代の文書が現代社会にどのような関連性を持つのか、そしてどのように日常生活に適用できるのかを考察することは、信仰生活の充実と成長にとって不可欠です。また、現代の神学的議論や社会的課題に対して、聖書がどのような洞察と指針を提供するかを理解することも重要です。

現代社会への普遍的メッセージ

聖書のメッセージは特定の時代や文化に限定されるものではなく、人間の普遍的な問題に対する解答を提供しています。旧約聖書が扱う正義、公正、貧しい者への配慮、環境の管理といったテーマは、現代社会が直面する課題と密接に関連しています。預言者たちが社会的不正義に対して発した声は、今日の格差社会や人権問題に対する重要な指針となります。また、創世記の創造物語は、環境破壊や生命倫理の問題について考察する際の基盤を提供します。

新約聖書の教えも現代の人間関係や社会問題に直接適用できます。イエスの山上の説教にある「敵を愛せよ」という教えは、現代の国際関係や民族対立の解決に向けた根本的な原理を提示しています。パウロ書簡における教会共同体の教えは、現代の組織運営やリーダーシップ、多様性の尊重について貴重な洞察を与えます。これらの教えは、単に宗教的な文脈だけでなく、社会全体の倫理的基盤として機能し続けています。

個人の信仰生活への適用

旧約聖書と新約聖書は、個人の霊的成長と信仰生活において実践的なガイドラインを提供します。詩篇は祈りと瞑想の豊かな資源となり、様々な人生の局面における神との対話のモデルを提示しています。箴言の知恵の教えは、日常の決断や人間関係において具体的な指針を与えます。ヨブ記は苦難の意味について深い洞察を提供し、現代人が直面する試練や困難に対処する際の支えとなります。

新約聖書のイエスの教えとパウロの書簡は、現代のクリスチャンの生活指針として機能します。イエスのたとえ話は複雑な現代社会において正しい選択をするための価値観を形成し、パウロの教えは教会生活だけでなく職場や家庭での倫理的行動の基準を提供します。また、新約聖書の終末論的視点は、現代の物質主義や享楽主義に対する批判的視点を与え、永続的価値への転換を促します。

教会と宣教への示唆

現代の教会は、旧約聖書と新約聖書から宣教と教会成長に関する重要な原理を学ぶことができます。旧約聖書のイスラエル共同体の経験は、信仰共同体の形成と維持について貴重な教訓を提供します。特に、申命記の共同体規定や律法の社会的側面は、現代の教会が社会正義や弱者保護にどのように取り組むべきかを示しています。また、預言者たちの宗教改革の働きは、現代の教会刷新の必要性と方法について示唆を与えます。

新約聖書の初代教会のモデルは、現代の教会成長と宣教戦略に直接的な指針を提供します。使徒の働きに記録された教会の拡大過程は、文化を超えた福音宣教の原理を示し、現代のグローバル宣教に適用できます。パウロの宣教方法論は、現代の異文化宣教や都市伝道の戦略形成において参考となります。また、初代教会の共同体生活の特徴である分かち合い、祈り、学び、証しは、現代の教会共同体の理想像を描いています。

現代神学との対話

旧約聖書と新約聖書の研究は、現代神学の発展に継続的に貢献しています。歴史批評的研究方法の発展により、聖書の成立過程や歴史的背景についてより詳細な理解が得られ、テキストの意味をより深く把握できるようになりました。同時に、文学的アプローチ、社会学的アプローチ、読者反応批評などの新しい解釈方法が、聖書の多層的な意味を明らかにしています。

現代の組織神学においても、聖書神学の成果が重要な役割を果たしています。三位一体論、キリスト論、救済論、終末論などの教理の発展において、旧約聖書と新約聖書の統一的理解が基盤となっています。また、解放神学、フェミニスト神学、エコ神学などの現代的な神学的潮流も、聖書テキストとの真摯な対話を通して発展しており、古代の聖書が現代の神学的議論に継続的に新しい視点を提供していることを示しています。

まとめ

旧約聖書と新約聖書の関係は、単純な古いものから新しいものへの移行ではなく、神の一貫した救いの計画の漸進的な展開として理解されるべきです。両聖書は「契約」という概念によって結ばれ、預言と成就、約束と実現という関係を通して、神と人間との関係の発展を描いています。旧約聖書が神の聖さと人間の罪を明らかにし、新約聖書がイエス・キリストによる救いの実現を証言することで、聖書全体が統一されたメッセージを伝えています。

神の性質の一貫性は、両聖書を通して変わることのない真理として示されています。愛と義、恵みと真実、聖さと近づきやすさという神の属性は、時代を超えて一貫しており、現代の信仰者も同じ神に信頼することができます。この理解は、現代における聖書の意義と適用可能性を保証し、個人の信仰生活、教会の宣教活動、そして社会全体の倫理的基盤として機能し続けています。旧約聖書と新約聖書の深い理解こそが、真の聖書的信仰の基盤となるのです。