はじめに

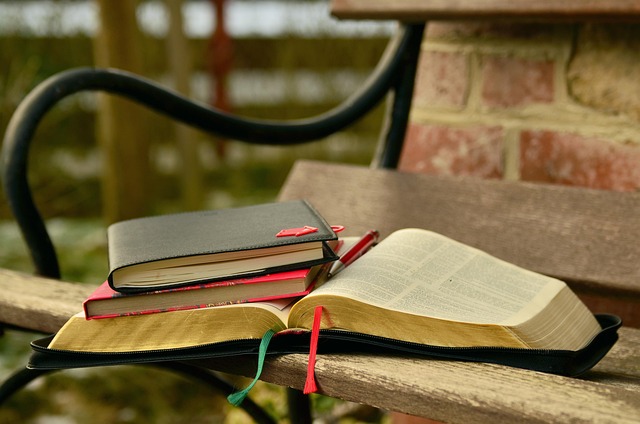

聖書は、世界最大の宗教であるキリスト教の聖典として、二千年以上にわたって人類の精神的な支柱となってきました。この神聖な書物は、「旧約聖書」と「新約聖書」という二つの大きな部分から構成されており、それぞれが独自の意味と価値を持ちながらも、密接に関連し合っています。

聖書の基本構成

聖書全体は、「契約」を意味する「約」という言葉によって表現されています。旧約聖書は神がイスラエルの民と結んだ「旧い契約」の歴史を描き、アブラハム、イサク、ヤコブといった先祖たちの物語から始まり、ダビデ王の時代まで続く壮大な物語です。

一方、新約聖書は神が人類全体と結んだ「新しい契約」の内容を伝えており、その中心人物であるイエス・キリストの生涯、死、そして復活が福音として記されています。両者は切り離すことができず、互いに関連し合っているのが聖書の最も重要な特徴といえます。

言語と成立過程

聖書の言語的特徴も非常に興味深いものです。旧約聖書は主にヘブライ語で書かれており、古代イスラエルの民の言語と文化を反映しています。一方、新約聖書はギリシア語で記述されており、当時の地中海世界の共通語であったコイネー・ギリシア語が使用されています。

聖書は複数の人々による文書を集めて構成されており、オリジナルの原稿ではなく、長い年月をかけて現在の形にまとめ上げられたものです。この成立過程は、神の啓示が人間の歴史の中で段階的に明らかにされていったことを物語っています。

宗教的意義

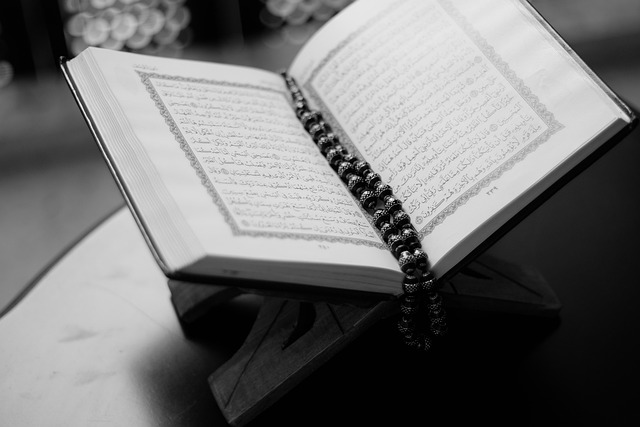

キリスト教では旧約聖書と新約聖書の両方を聖典としているのに対し、ユダヤ教では旧約聖書のみを聖典として認めています。この違いは、イエス・キリストをメシア(救世主)として受け入れるかどうかという根本的な信仰の違いに由来しています。

また、カトリックやプロテスタントなどのキリスト教の宗派間でも、旧約聖書続編と呼ばれる部分の扱いが異なっており、聖書理解の多様性を示しています。これらの違いは、聖書解釈の豊かさと深さを物語っています。

旧約聖書の世界

旧約聖書は、ユダヤ教の経典として数千年の歴史を持つ古代の文書群です。神が創造した世界と、神がイスラエル人に与えた律法について詳細に記されており、人間と神との関係の基礎を築いています。この聖典は、トーラー、預言書、諸書などから構成され、古代イスラエルの民の信仰と生活の全てを包含しています。

創造から族長時代まで

旧約聖書の冒頭を飾る創世記は、天地創造の壮大な物語から始まります。神が六日間で世界を創造し、七日目に休まれたという記述は、単なる歴史記録を超えて、神の全能性と人間存在の意味を深く問いかけています。アダムとエバの物語、そしてその後の人類の堕落は、人間の本性と神との関係の複雑さを象徴的に表現しています。

族長時代に入ると、アブラハム、イサク、ヤコブという三代にわたる信仰の父祖たちの物語が展開されます。特にアブラハムが神の召命に応じてカナンの地に向かう物語は、信仰による義の原型として、後の新約聖書でも重要な意味を持つことになります。これらの物語は、神の約束と人間の信仰応答という、聖書全体を貫くテーマの基礎を築いています。

出エジプトと律法の授与

モーセの時代に起こった出エジプトの出来事は、旧約聖書の中でも最も重要な歴史的事件の一つです。エジプトでの奴隷状態から解放されたイスラエルの民は、シナイ山で神から十戒をはじめとする律法を受け取ります。この律法は、単なる道徳規範を超えて、神の民としてのアイデンティティを形成する根本的な指針となりました。

しかし、人間はその律法を完全に守ることができず、繰り返し神の怒りを買うという歴史が続きます。この人間の弱さと限界は、後に新約聖書で語られる救世主の必要性を浮き彫りにしています。律法の授与から始まる神と民との契約関係は、恵みと裁きという二面性を持ちながら展開されていきます。

王国時代と預言者たち

ダビデ王の時代は、イスラエル王国の黄金期として描かれています。ダビデは「神の心に適う人」として描かれ、彼の王朝に対する神の約束は、後のメシア待望思想の基礎となります。ダビデの詩篇は、個人的な信仰体験と神への賛美を美しい詩的表現で記録しており、現在でも多くの信者の祈りの模範となっています。

預言者たちの活動は、イスラエルの民が神から離れていく時代に神の言葉を伝える重要な役割を果たしました。イザヤ、エレミヤ、エゼキエルなどの大預言書、そしてホセア、アモスなどの小預言書は、神の義と愛を同時に伝えながら、来るべき救世主の到来を予告しています。これらの預言は、新約聖書でイエス・キリストによって成就されることになります。

知恵文学と詩篇

旧約聖書には、歴史書や預言書とは異なる性格を持つ知恵文学が含まれています。ヨブ記は苦難の問題を扱い、伝道者の書(コヘレトの言葉)は人生の虚無感と神への畏敬について深く考察しています。これらの書物は、人間存在の根本的な問題に対する古代イスラエルの知恵者たちの洞察を示しています。

詩篇150編は、人間の感情の全スペクトラムを神との関係の中で表現した傑作です。喜び、悲しみ、怒り、感謝、悔い改めなど、あらゆる人間的感情が神への祈りとして昇華されています。これらの詩篇は、個人の祈りから共同体の礼拝まで、幅広い宗教的体験の表現媒体として用いられてきました。

新約聖書の啓示

新約聖書は、旧約聖書の預言が成就したことを伝える画期的な書物です。待ち望まれた救世主がイエス・キリストであり、彼の教えと死によって人間の罪が贖われたと説かれています。新約聖書は、福音書、使徒の働き、書簡、黙示録などから成り立ち、イエスの生涯から初期教会の発展、そして最後の審判まで包括的に描いています。

四つの福音書

マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四つの福音書は、それぞれ異なる視点からイエス・キリストの生涯を描いています。マタイはユダヤ人読者を意識してイエスを約束されたメシアとして描き、マルコは簡潔で力強い筆致でイエスの行動を中心に記述しています。ルカは医者らしい詳細な観察力で、特に貧しい人々や女性に対するイエスの配慮を強調しています。

ヨハネの福音書は、他の三つの福音書とは大きく異なる神学的アプローチを取っています。「初めに言があった」で始まるプロローグは、イエス・キリストの神性を明確に宣言しており、七つのしるし(奇跡)を通してイエスの神としての栄光を啓示しています。これらの福音書は互いに補完し合いながら、イエス・キリストの多面的な人格と使命を浮き彫りにしています。

使徒の働きと初期教会

使徒の働きは、イエスの昇天後から始まる初期教会の歴史を記録した貴重な文書です。聖霊降臨のペンテコステの出来事から始まり、ペテロやヨハネの宣教活動、そして特にパウロの三回にわたる宣教旅行が詳細に描かれています。この書物は、福音がエルサレムからユダヤ全土、そして地の果てまで広がっていく過程を生き生きと描写しています。

初期教会の成長過程では、ユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者の関係という重要な問題が扱われています。エルサレム会議での決定は、キリスト教がユダヤ教の一派から世界宗教へと発展していく転換点を示しています。また、殉教者ステパノの死や、迫害の中での教会の拡散など、初期キリスト教徒の信仰の強さと献身が印象深く記録されています。

パウロ書簡の神学

使徒パウロの書簡群は、新約聖書の神学的基盤を形成する重要な文書です。ローマ書では、信仰による義認という キリスト教の中心教理が体系的に展開されています。コリント書簡では、実際の教会運営の問題や信徒の生活における具体的な指導が示されており、愛の讃美として有名な第一コリント13章は、キリスト教倫理の頂点を表しています。

ガラテヤ書は「キリスト教の独立宣言」とも呼ばれ、律法からの自由と信仰による救いを力強く宣言しています。エフェソ書やコロサイ書では、キリストの宇宙的意義と教会論が展開され、フィリピ書では獄中からの喜びのメッセージが伝えられています。これらの書簡は、神学的深さと実践的指導を兼ね備えた、キリスト教思想の宝庫です。

公同書簡と黙示録

ヤコブ書、ペテロの手紙、ヨハネの手紙、ユダ書などの公同書簡は、初期キリスト教会の多様な指導者たちからの教えを収録しています。ヤコブ書は実践的な信仰生活を強調し、「信仰と行いは表裏一体である」という重要な教理を提示しています。ペテロの手紙は迫害下の教会への励ましとして書かれ、苦難の意味について深い洞察を提供しています。

新約聖書を締めくくる黙示録は、象徴的で預言的な言語で書かれた特異な文書です。迫害下の教会に対する慰めと励ましのメッセージを含みながら、歴史の終末における神の勝利と新天新地の到来を幻想的な筆致で描いています。この書物は、苦難の中にある信者たちに希望を与え、神の最終的な勝利への確信を植え付ける役割を果たしています。

両約の相互関係

旧約聖書と新約聖書の関係は、単純な古いものと新しいものの交替ではありません。むしろ、約束と成就、予型と実体、準備と完成という有機的な関係にあります。新約聖書は旧約聖書の預言の成就を伝える書物であり、旧約聖書で与えられた神の約束が、イエス・キリストにおいて実現したことを証言しています。

預言と成就の関係

旧約聖書には、来るべきメシアに関する数多くの預言が記録されています。イザヤ書53章の「苦難の僕」の預言、ミカ書5章2節のベツレヘムでの誕生の預言、詩篇22篇の十字架上の苦しみの描写など、これらの預言は新約聖書でイエス・キリストによって成就されたと理解されています。

ダビデの家系から救い主が現れるという約束も、マタイとルカの系図によってイエスがダビデの血統であることが示されています。これらの預言と成就の関係は、神の救済計画が歴史を通して一貫して進められてきたことを証明しており、聖書全体の統一性と信頼性を示す重要な要素となっています。

律法から恵みへの発展

旧約聖書の律法体系は、神の聖さと人間の罪深さを明らかにする役割を果たしました。十戒をはじめとする多くの律法は、神の民としてふさわしい生活の指針を提供しましたが、同時に人間の限界も浮き彫りにしました。パウロは「律法は罪を知らせるものである」と述べ、律法の教育的機能を指摘しています。

新約聖書では、この律法の限界がイエス・キリストによって克服されたことが示されています。イエスは「律法を廃棄するために来たのではなく、完成するために来た」と宣言し、律法の精神を究極まで発展させました。恵みによる救いの教理は、律法による行いの宗教から、信仰による義の宗教への画期的な転換を意味しています。

祭儀と象徴の完成

旧約聖書の祭儀制度、特に犠牲制度は、新約聖書の視点から見ると、イエス・キリストの贖いの業の予型であったと理解されます。過越の祭りの小羊、贖罪の日の犠牲、神殿での様々な祭儀などは、すべてキリストの十字架上の犠牲によって完成されたと考えられています。

ヘブライ人への手紙は、この関係を特に詳細に論じており、旧約の大祭司制度がキリストの大祭司職によって完成されたことを説明しています。神殿の至聖所への道が開かれたという象徴的表現は、キリストによって神との直接的な交わりが可能になったことを示しています。

民族から普遍への拡大

旧約聖書の中心は選民イスラエルでしたが、同時に「地上のすべての民族があなた(アブラハム)によって祝福される」という普遍的な約束も含まれていました。新約聖書では、この約束がイエス・キリストを通してすべての民族に実現されたことが示されています。

大宣教命令「すべての民族を弟子とせよ」は、救いが特定の民族に限定されるものではなく、全人類に開かれていることを明確に宣言しています。パウロの異邦人宣教も、この普遍的救済計画の実現として理解されます。この発展により、キリスト教は民族宗教から世界宗教へと成長することができました。

神学的テーマの発展

旧約聖書と新約聖書を通して、いくつかの重要な神学的テーマが発展し深化していきます。神の性質、人間理解、救済論、終末論など、これらのテーマは単純な進歩ではなく、螺旋的な深化として展開されています。両約を通して一貫している神の愛と正義、そして人間への救済の意志が、歴史の進展とともにより明確に啓示されていく過程を見ることができます。

神観の発展と深化

旧約聖書では、神は全能で聖なる存在として描かれており、しばしば厳格で恐ろしい裁きの神として表現されています。シナイ山での雷鳴と稲光の中での律法授与、ソドムとゴモラの滅亡、ノアの洪水など、神の聖さと正義が強烈に表現されています。しかし同時に、ホセア書での神の愛の表現や、詩篇での神の慈しみの描写など、愛する神としての面も豊かに示されています。

新約聖書では、「神は愛である」というヨハネの宣言が示すように、神の愛の側面がより前面に出てきます。イエス・キリストを通して啓示された神は、罪人を愛し、失われた者を捜し求める父なる神として描かれています。しかし、これは神の正義や聖さが軽視されたということではなく、十字架においてその両方が完全に表現されたと理解されています。

救済史の展開

旧約聖書における救済は、主に現世的で民族的なものとして描かれています。エジプトからの脱出、カナンの地の獲得、バビロン捕囚からの帰還など、歴史的で具体的な救済体験が中心となっています。しかし、預言者たちの教えの中には、より普遍的で霊的な救済への展望も含まれており、「新しい契約」や「新しい心」についての約束が語られています。

新約聖書では、救済の概念が根本的に拡大され深化されています。個人の罪からの救い、永遠の生命、神との和解など、霊的で永遠の次元を持つ救済が中心テーマとなっています。同時に、救済の対象も特定の民族から全人類へと拡大され、「神は世を愛された」という宣言が示すような普遍的救済論が展開されています。

終末観の変化

旧約聖書の終末観は、「主の日」という概念を中心に展開されています。これは神の裁きと救済が歴史の中で実現される日として理解され、イスラエルの敵に対する勝利と神の民の回復が主要な内容となっています。ダニエル書などの後期の文書では、より超越的な終末観も見られますが、基本的には歴史内での神の介入が期待されています。

新約聖書では、終末がすでに始まっているという「実現された終末論」的な視点が特徴的です。イエス・キリストの到来によって終末の時代が開始されたが、その完成は将来の再臨において実現されるという「すでに」と「いまだ」の緊張関係が描かれています。この視点は、現在と未来の両方に希望を見出す独特の時間理解を生み出しています。

共同体理解の発展

旧約聖書における神の民の理解は、血統と律法遵守に基づく民族的共同体が基本でした。アブラハムの後裔としてのイスラエル民族が選ばれた民であり、割礼と律法遵守がその一員である証拠でした。しかし、預言者たちは外面的な宗教的行為よりも内的な信仰と倫理的生活を重視し、真のイスラエルとは何かという問題を提起しました。

新約聖書では、神の民の概念が「教会」として再定義されています。教会は血統や民族に関係なく、イエス・キリストへの信仰によって形成される共同体です。「キリストにあってはユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない」というパウロの宣言は、この新しい共同体理解を端的に表現しています。

現代への影響と意義

旧約聖書と新約聖書は、二千年以上にわたって西洋文明の基盤となってきただけでなく、現代社会にも深い影響を与え続けています。文学、芸術、法制度、倫理観、社会制度など、あらゆる分野にその影響を見ることができます。また、現代の様々な課題に対しても、聖書は重要な洞察と指針を提供し続けており、その現代的意義は決して色褪せることがありません。

文学と芸術への影響

聖書は西洋文学の最大の源泉の一つとして機能してきました。ダンテの『神曲』、ミルトンの『失楽園』、ゲーテの『ファウスト』など、西洋文学の傑作の多くが聖書的テーマを扱っています。現代文学においても、カフカ、ドストエフスキー、フォークナーなどの作家たちが聖書的なモチーフや象徴を効果的に用いており、人間存在の根本的な問題を探求する際の重要な参照点となっています。

芸術の分野では、レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』、ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の天井画、バッハの『マタイ受難曲』など、聖書をテーマとした不朽の傑作が数多く生み出されています。これらの作品は、聖書の物語や教えを視覚的、聴覚的に表現し、文字を読めない人々にも神の愛と救いのメッセージを伝える重要な役割を果たしてきました。

社会制度と倫理観

現代の民主主義制度や人権思想の多くは、聖書的価値観に根差しています。「すべての人間は神のかたちに造られた」という創世記の教えは、人間の尊厳と平等の基礎となっており、奴隷制度の廃止、女性の権利向上、人種差別の撤廃など、社会改革運動の原動力となってきました。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの公民権運動も、深く聖書的信念に基づいていました。

現代の社会保障制度や慈善事業の多くも、聖書の社会正義の教えに影響を受けています。「貧しい者、寡婦、孤児を守れ」という旧約の教えや、イエスの「最も小さい者の一人にしたことは、私にしたことである」という新約の教えは、現代の福祉国家思想の重要な源泉となっています。

科学と宗教の対話

創造論と進化論の対立として表面化することもある科学と宗教の関係ですが、多くの科学者たちが聖書的世界観と科学的探究を調和させようと努力してきました。ニュートン、ケプラー、パスカルなど、科学史上の偉大な人物の多くが敬虔なキリスト教徒でした。現代でも、宇宙の精妙な設計や生命の複雑さを神の創造の業として理解しようとする科学者が少なくありません。

また、環境問題への取り組みにおいても、創世記の「地を管理せよ」という命令が、単なる支配ではなく責任ある管理として再解釈され、エコロジー神学の発展につながっています。地球温暖化や生物多様性の危機という現代の課題に対しても、聖書的価値観に基づくアプローチが模索されています。

個人の精神的成長

現代社会においても、聖書は個人の精神的成長と心の癒しのための重要な資源となっています。心理学の分野では、聖書の人物の物語が人間の心理的発達過程を理解するための貴重な素材として研究されています。ヨブの苦難、ダビデの悔い改め、ペテロの失敗と回復などの物語は、現代人の人生経験と深く共鳴し、困難な状況における希望と力を与えています。

また、瞑想や霊的指導の分野でも、聖書の教えが重要な役割を果たしています。詩篇の祈りは現代の礼拝や個人の祈りの模範となり、イエスの教えは人間関係や職業倫理の指針として用いられています。ストレスや不安が深刻な問題となっている現代社会において、聖書は内面的な平安と人生の意味を見出すための重要な資源となっています。

まとめ

旧約聖書と新約聖書は、それぞれが独自の価値を持ちながらも、神と人間との関係を描く統一された物語として機能しています。旧約聖書は神の創造、選び、約束を通して神の性質と人間の使命を明らかにし、新約聖書はイエス・キリストを通してその約束の成就と新しい契約の実現を宣言しています。両者は決して古いものと新しいものの単純な交替ではなく、約束と成就、準備と完成という有機的な関係にあります。

これらの聖典が現代社会に与える影響は計り知れません。文学、芸術、科学、社会制度、個人の精神生活など、あらゆる分野において聖書的価値観が深く根付いており、現代の様々な課題に対しても重要な洞察を提供し続けています。人間の尊厳、社会正義、環境保護、精神的成長など、現代社会が直面する問題の多くに対して、聖書は時を超えた知恵と希望のメッセージを届けています。