はじめに

新約聖書は、キリスト教の中心的な聖典として、イエス・キリストの生涯と教えを記録した27の書巻から構成されています。この聖書は、神が独り子イエス・キリストを通して人類に語りかけた決定的な出会いを伝える書物であり、旧約聖書の預言の成就と新しい契約の成立を示しています。新約聖書の各書巻は、それぞれ独特な目的と背景を持ちながらも、全体としてイエス・キリストによる救いの福音を一貫して伝えています。

新約聖書の重要性

新約聖書は、キリスト教信仰の基盤となる教義や原則を詳細に記録した貴重な文書集です。この聖書を通して、信徒はイエス・キリストの神性と贖いの犠牲について深く学び、主の元に来て希望、赦し、平安、永遠の幸福を得る方法を理解することができます。新約聖書は単なる歴史書ではなく、現代においても生きた神の言葉として機能しています。

また、新約聖書は旧約聖書との対比において「新しい約束」を示し、イエスによる救いの実現を明らかにしている重要な聖典です。ユダヤ人とヤハウェ神の救いの約束を記した旧約聖書に対し、イエス・キリストによる新しい救いの約束を伝える役割を担っています。

文書の構成と特徴

新約聖書は全27の文書から成り立っており、四つの福音書、使徒行伝、パウロの手紙群、その他の書簡、そしてヨハネの黙示録という多様な文学形式を含んでいます。これらの文書は、1世紀後半から2世紀初頭にかけて、コイネー・ギリシア語で書かれました。各書巻は独自の著者、読者、目的を持ちながらも、キリストの福音という統一されたメッセージを伝えています。

新約聖書の現行の形態は、2世紀半ばのグノーシス主義者マルキオンの影響もあり、長い検討過程を経て397年のカルタゴ会議で正典として最終的に確定されました。この過程は、初期キリスト教会が正統な教えを確立し、異端的な教えから信仰を守るための重要な作業でした。

言語と翻訳の歴史

新約聖書は当初ヘレニズム時代のギリシア語で書かれていましたが、キリスト教の拡大とともに様々な言語に翻訳されていきました。特に4世紀のヒエロニムスによるラテン語訳(ウルガタ)は、西方教会で長い間標準的な聖書として使用されました。この翻訳により、ラテン語圏における福音の普及が大いに促進されました。

宗教改革期には、マルティン・ルターによるドイツ語訳が画期的な影響を与えました。さらに、グーテンベルクの活版印刷技術の発明により、聖書は一般庶民にも広く読まれるようになりました。これらの技術的・言語的革新により、新約聖書の教えは社会のあらゆる層に浸透し、キリスト教文化の形成に決定的な役割を果たしました。

福音書の世界

新約聖書の冒頭を飾る四つの福音書は、イエス・キリストの生涯と教えを記録した最も重要な文書群です。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる各福音書は、それぞれ異なる視点と強調点を持ちながら、イエスの誕生から十字架上での死、そして復活に至るまでの物語を詳細に描いています。これらの福音書は、イエスの人格と使命を多面的に理解するための貴重な証言となっています。

共観福音書の特徴

マタイ、マルコ、ルカの三つの福音書は「共観福音書」と呼ばれ、類似した構成と内容を持っています。これらの福音書は、イエスの公生涯における教えと奇跡を中心に展開されており、特に神の国の教えと愛の実践について詳しく記録しています。各福音書は異なる読者層を想定して書かれており、マタイはユダヤ人、マルコはローマ人、ルカは異邦人に特に配慮した内容となっています。

共観福音書の特徴の一つは、イエスの譬え話を豊富に含んでいることです。これらの譬え話は、天の国の性質や神の愛について、日常生活の具体的な例を用いて分かりやすく説明しています。また、共観福音書は受難物語に多くの紙面を割いており、イエスの死と復活がキリスト教信仰の中心であることを明確に示しています。

ヨハネ福音書の独自性

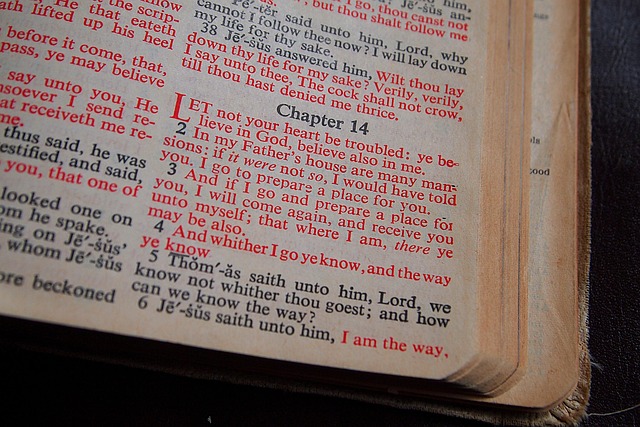

ヨハネ福音書は、他の三つの福音書とは大きく異なる特徴を持っています。この福音書は、イエスの神性により強く焦点を当てており、「言葉が肉体となった」という独特な神学的視点からイエスの使命を描いています。ヨハネ福音書には、他の福音書には見られない長い対話や説教が含まれており、イエスの深い霊的教えが詳細に記録されています。

また、ヨハネ福音書は象徴的な言語を多用し、光と闇、生命と死、真理と偽りといった対比を通してイエスの使命を説明しています。「わたしは道であり、真理であり、命である」「わたしは世の光である」といった「わたしは」の言葉は、イエスの神的な性質を明確に表現した重要な宣言として理解されています。

福音書の歴史的背景

福音書が書かれた1世紀後半の地中海世界は、ローマ帝国の支配下にありながらも、ヘレニズム文化とユダヤ教の伝統が複雑に絡み合う多元的な社会でした。この時代背景は、福音書の内容と表現に大きな影響を与えています。特に、ユダヤ教の律法主義とヘレニズムの哲学思想との対話の中で、イエスの教えが独特な普遍性を獲得していく過程が福音書には反映されています。

福音書の著者たちは、イエスの言行を正確に伝承することと同時に、それぞれの共同体が直面していた具体的な問題に対してイエスの教えがどのような解答を提供するかを示そうとしました。そのため、各福音書には歴史的事実の記録という側面と、神学的解釈という側面が巧妙に織り込まれており、現代の読者にとっても豊富な洞察を提供し続けています。

使徒の働きと初期教会

使徒言行録は、イエスの昇天後における使徒たちの宣教活動と初期キリスト教会の発展を詳細に記録した歴史書です。この書巻は、イエスの救いの告知がエルサレムから始まって地中海世界全体に広がっていく劇的な過程を描いており、聖霊の力による教会の誕生と成長の証言となっています。使徒行伝を通して、私たちは初期キリスト教徒たちがどのような困難と迫害の中で信仰を守り抜き、福音を伝え続けたかを学ぶことができます。

ペンテコステと教会の誕生

使徒行伝の冒頭部分は、ペンテコステの出来事から始まります。この出来事は、聖霊の降臨により使徒たちが大胆に福音を宣べ伝える力を受けた歴史的瞬間として記録されています。ペンテコステの日に、エルサレムに集まっていた様々な国の人々が、それぞれの母語で使徒たちの説教を理解したという奇跡は、福音の普遍的な性格を象徴的に示しています。

この出来事を契機として、初期キリスト教会は急速に成長を始めました。信徒たちは「使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ること」を中心とした共同体生活を築き上げました。彼らは財産を共有し、必要に応じて互いに支え合う理想的な信仰共同体を形成しており、この生き方は現代の教会にとっても重要な模範となっています。

パウロの宣教旅行

使徒行伝の後半部分は、使徒パウロの三回にわたる宣教旅行を中心に展開されています。パウロは元々キリスト教徒を迫害していましたが、ダマスコ途上での劇的な回心体験により、最も熱心な福音の宣教者となりました。彼の宣教旅行は、小アジア、ギリシア、マケドニアなどの地域に及び、異邦人への福音伝道において決定的な役割を果たしました。

パウロの宣教活動の特徴は、ユダヤ人の会堂から始めて異邦人にも福音を伝えるという戦略的なアプローチでした。彼は各地で教会を設立し、その教会の指導者を育成して信仰共同体の自立を図りました。また、パウロは宣教活動中に様々な困難と迫害に遭遇しましたが、それらの体験が後に書かれる書簡の内容に深い影響を与えています。

初期教会の課題と成長

初期キリスト教会は、ユダヤ教からの分離という宗教的課題と、ローマ帝国内での法的地位という政治的課題の両方に直面していました。特に、異邦人信徒が割礼を受ける必要があるかどうかという問題は、エルサレム会議での重要な議題となりました。この会議の決定により、キリスト教は民族的・文化的境界を超えた普遍的な宗教としての道を歩むことになりました。

また、初期教会は社会的な迫害にも直面しました。ステファノの殉教に始まり、ヤコブの処刑、ペテロやパウロの投獄など、指導者たちは常に生命の危険にさらされていました。しかし、これらの試練は教会の結束を強め、信徒たちの信仰をより純粋なものにする結果をもたらしました。迫害の中での教会の成長は、神の力と聖霊の働きの証明として理解されています。

パウロ書簡の神学

パウロの手紙群は、新約聖書の中で最も体系的な神学的内容を含んでいる重要な文書集です。これらの書簡は、パウロが創設した各地の教会や協力者に宛てて書かれたものであり、神の恵みと信仰による救いという中心的な主題を詳細に展開しています。パウロ書簡は、キリスト教神学の基礎を築いた文献として、2000年にわたって教会の教理形成に決定的な影響を与え続けています。

義認論の展開

パウロ神学の中心的概念である「信仰による義認」は、特にローマ書とガラテヤ書において詳細に論じられています。パウロは、人間が神の前に義とされるのは律法の行いによるのではなく、イエス・キリストへの信仰によるのだと主張しました。この教えは、ユダヤ教の律法主義に対する革命的な宣言であり、すべての人が等しく神の恵みにあずかることができるという福音の本質を明らかにしています。

義認論は、人間の根本的な罪の問題とキリストの贖いの意義を神学的に説明する重要な教理です。パウロは、アダムの罪により全人類が罪の支配下に置かれているが、第二のアダムであるキリストの従順により、信仰者は義なる者とされると教えました。この教えは、宗教改革時代にルターによって再発見され、プロテスタント神学の根幹となっています。

教会論と実践的指導

パウロ書簡には、教会の本質と機能に関する豊富な教えが含まれています。特に、教会を「キリストの体」として理解する比喩は、コリント書とエフェソ書において詳しく展開されています。この比喩により、パウロは教会の一致と多様性の調和、各メンバーの相互依存と責任について教えました。教会は単なる宗教組織ではなく、キリストとの生きた関係の中で結ばれた霊的共同体として描かれています。

また、パウロ書簡は教会生活の実践的な側面についても詳細な指導を提供しています。夫婦関係、親子関係、主人と奴隷の関係など、当時の社会構造の中でキリスト者がどのように生きるべきかについて具体的な教えを与えています。これらの教えは、キリスト教的価値観が日常生活のあらゆる領域に及ぶべきであることを示しており、現代の信徒にとっても実践的な指針となっています。

終末論と希望の神学

パウロ書簡には、キリストの再臨と終末に関する重要な教えが含まれています。特にテサロニケ書簡では、主の再臨に対する信徒の備えと、既に亡くなった信徒の復活について詳しく論じられています。パウロは、キリストの再臨が確実な未来の出来事であることを強調しながらも、その時期については神の主権に委ねられていることを教えました。

この終末論的な視点は、現在の苦難と試練に意味を与える希望の神学として機能しています。パウロ自身が経験した様々な困難も、この永遠の希望の光の中で理解され、積極的な意味を持つものとして捉えられています。「今の時の苦しみは、将来私たちに啓示される栄光に比べれば、取るに足りない」という言葉は、苦難の中にある信徒たちへの力強い励ましとなっています。

公同書簡と黙示文学

新約聖書の後半部分には、特定の教会ではなくキリスト者全般に向けて書かれた公同書簡と、終末時代の幻を記録したヨハネの黙示録が収められています。これらの文書は、初期キリスト教会が直面していた様々な神学的・実践的課題に対する指導を提供しており、信仰生活の実践的側面や異端への警鐘を発する重要な役割を担っています。公同書簡は、教会の成熟と安定化の時期における信仰の深化と純化を目指した文書として理解されています。

ヤコブ書とペテロ書簡の教え

ヤコブ書は「行いの宗教」とも呼ばれ、信仰と行いの関係について実践的な教えを提供しています。この書簡は、真の信仰は必然的に善い行いを伴うものであり、行いのない信仰は死んだ信仰であると主張しています。ヤコブは、貧しい者への配慮、舌の制御、世俗との妥協の拒否など、具体的な生活の領域における信仰の実践について詳細に指導しています。

ペテロの第一の手紙は、迫害下にある信徒たちへの慰めと励ましを中心とした内容となっています。ペテロは、苦難を通しての信仰の精錬と、キリストの模範に従う生き方について教えています。第二の手紙では、偽教師の出現に対する警告と、主の再臨への備えについて論じられており、教会の純粋性を保つための重要な指導が含まれています。

ヨハネ書簡の愛の神学

ヨハネの第一の手紙は、「神は愛である」という有名な宣言を中心とした愛の神学を展開しています。この書簡は、神の愛とキリスト者の愛の関係を詳細に論じており、愛こそが真の信仰の証明であることを強調しています。ヨハネは、神への愛と隣人への愛は分離できないものであり、この愛の実践こそがキリスト者の本質的な特徴であると教えています。

ヨハネの第二の手紙は、神の子の受肉を否定する異端的教えに直面するキリスト者の信仰を強める目的で書かれています。この短い書簡は、真理の重要性と偽りの教えに対する警戒について簡潔に述べています。第三の手紙では、教会共同体内の指導権をめぐる問題が取り上げられており、謙遜な指導と奉仕の精神について教えられています。

ヨハネの黙示録の預言的幻

ヨハネの黙示録は、新約聖書の中で最も象徴的で預言的な内容を持つ書巻です。この書は、キリストの輝かしい再臨に向けた神の救済計画を幾つもの幻を通して示しており、迫害下にあるキリスト者を励ます内容となっています。黙示録の幻は、善と悪の最終的な戦い、神の裁きと救い、新天新地の創造という壮大な終末論的ビジョンを描いています。

黙示録の文学的特徴は、数字や色彩、動物や天体などの象徴を多用した預言的言語にあります。「七」という完全数や、「千年」という期間、「新しいエルサレム」という都市のイメージなど、これらの象徴は霊的真理を表現する手段として用いられています。黙示録は、歴史の最終的な勝利者が神であることを宣言し、現在の苦難に耐える信徒たちに究極的な希望を提供しています。

新約聖書の影響と現代的意義

新約聖書は、過去2000年間にわたって人類の文化、思想、社会制度に計り知れない影響を与え続けています。その教えは、個人の内面的変化から社会的改革まで、あらゆるレベルでの変革の原動力となってきました。現代においても、新約聖書は世界中の数億人の人々にとって生きた指針となっており、その普遍的なメッセージは時代や文化を超えて響き続けています。

文化と芸術への影響

新約聖書は、西洋文明の芸術と文学の発展において中心的な役割を果たしてきました。中世の大聖堂建築から、ルネサンス期の絵画、バッハの宗教音楽に至るまで、キリスト教芸術の豊かな伝統は新約聖書の物語と教えに基づいています。ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の天井画、ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」、ハンデルの「メサイア」など、人類の文化遺産として名高い作品の多くが新約聖書からインスピレーションを得ています。

文学の分野においても、新約聖書の影響は絶大です。ダンテの「神曲」、ミルトンの「失楽園」、ドストエフスキーの小説群など、世界文学の傑作の多くが聖書的テーマを扱っています。現代においても、新約聖書の物語や思想は映画、小説、演劇などの創作活動において重要な素材として活用されており、その普遍的な人間性への洞察は時代を超えて多くの芸術家を魅了し続けています。

社会改革と人権思想

新約聖書に記された人間の尊厳と平等に関する教えは、歴史上の多くの社会改革運動の理論的基盤となってきました。奴隷制度の廃止運動、女性の権利向上、人種差別の撤廃など、重要な社会正義の運動の多くがキリスト教的価値観に基づいて展開されました。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの公民権運動や、南アフリカのアパルトヘイト反対運動において、新約聖書の愛と正義の教えが決定的な役割を果たしました。

また、現代の国際法や人権宣言の基礎にある「人間の尊厳」という概念も、新約聖書の人間理解に深く根ざしています。すべての人が神の像として創られているという聖書的な人間観は、人種、性別、社会的地位を超えた普遍的な人権の概念を支える哲学的基盤となっています。このような思想的遺産は、現代の国際社会における平和と正義の追求において重要な指導原理として機能しています。

現代における聖書研究

現代の新約聖書研究は、考古学的発見、言語学的分析、歴史的・文学的批評などの学術的手法を駆使して、聖書テキストのより深い理解を目指しています。20世紀に発見された死海文書やナグ・ハマディ文書などは、新約聖書が成立した時代の宗教的・文化的背景について新たな光を当てています。また、古代写本の発見と分析により、新約聖書本文の確立作業も継続的に進められています。

現代の聖書学は、歴史的批判的方法、文学的批評、社会学的分析など、多様なアプローチを統合して聖書テキストを研究しています。これらの学術的研究は、新約聖書の歴史的信頼性を検証すると同時に、その文学的・神学的豊かさを明らかにしています。また、異文化間の対話が進む現代において、新約聖書の普遍的メッセージがどのように理解され、適用されるべきかという課題についても活発な議論が続けられています。

まとめ

新約聖書は、イエス・キリストの生涯と教えを中心とした27の書巻から構成される、キリスト教の根幹をなす聖典です。福音書における救い主の物語から、使徒行伝の初期教会の証言、パウロ書簡の深い神学的洞察、公同書簡の実践的指導、そして黙示録の終末論的希望に至るまで、各書巻は独自の特徴を持ちながらも、神と人間との新しい契約という統一されたメッセージを伝えています。

新約聖書の影響は、宗教的領域にとどまらず、文化、芸術、社会思想、人権理念など、人類文明のあらゆる側面に及んでいます。2000年の歴史を通じて、この聖書は無数の人々に希望と慰め、導きと力を与え続けてきました。現代においても、新約聖書は学術的研究の対象であると同時に、多くの人々にとって生きた信仰の源泉として機能しており、その普遍的なメッセージは時代を超えて響き続けています。読者がこの聖書を通して、生ける神との出会いと日々の生活における真の意味と目的を見出すことができるよう、その豊かな内容は今後も探求され、分かち合われていくことでしょう。