はじめに

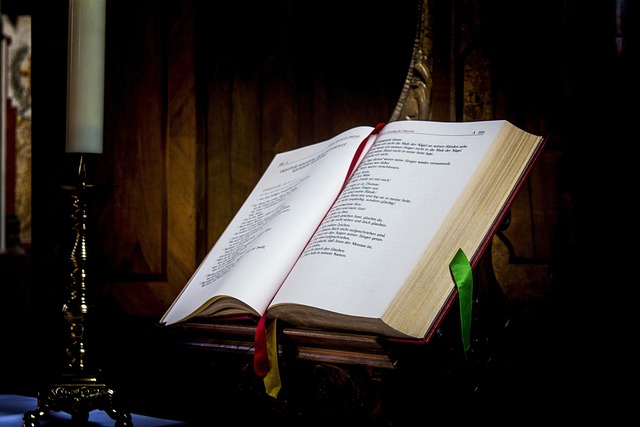

マタイによる福音書は、新約聖書の冒頭を飾る重要な文書として、イエス・キリストの生涯と教えを詳細に記録しています。この福音書は、イエスの系譜から始まり、その誕生、公生涯、そして十字架での死と復活まで、救世主としての歩みを包括的に描いています。特に、旧約聖書の預言の成就という観点から、イエスがメシアであることを論証する構成となっているのが特徴です。

本記事では、マタイ福音書の重要な側面を六つの観点から詳しく探求していきます。系図と誕生の記録から始まり、権威ある教えの内容、そして宗教指導者たちとの対立まで、この福音書が伝える深い意味を理解していきましょう。

マタイ福音書の歴史的背景

マタイ福音書は、紀元後70年から100年頃に書かれたと推定され、主にユダヤ人クリスチャンを対象としていました。この福音書の特徴は、旧約聖書からの引用が多数含まれていることで、イエスが旧約の預言を成就したメシアであることを証明しようとする意図が明確に表れています。著者は税収人であったマタイとされており、彼のユダヤ的背景が文書全体に色濃く反映されています。

当時のユダヤ人社会では、メシア待望の気運が高まっており、多くの人々が約束された救世主の到来を切望していました。マタイはこのような時代背景の中で、イエスこそが長い間待ち望まれていたメシアであることを、系図や預言の成就を通して論証しようと試みたのです。この福音書は、ユダヤ人にとって理解しやすい形でキリストの福音を伝える重要な役割を果たしました。

福音書の文学的構造

マタイ福音書は、巧妙な文学的構造を持っています。全28章は大きく5つの教説集と物語部分に分けることができ、これは旧約聖書のモーセ五書を意識した構成とも考えられています。各教説集は「イエスがこれらの言葉を語り終えられたとき」という定型句で締めくくられ、読者にとって理解しやすい構成となっています。

この構造的な配置により、イエスの教えと行いが有機的に結びつけられ、読者は段階的にイエスの真の姿を理解できるようになっています。特に、山上の説教(第5-7章)は、キリスト教倫理の基礎を示す重要な部分として位置づけられており、後の章で展開されるイエスの行動の理論的基盤となっています。

イエス・キリストの系図と誕生

マタイ福音書の冒頭は、イエス・キリストの系図から始まります。これは単なる家系の記録ではなく、神の救済計画の歴史的展開を示す重要な神学的声明です。アブラハムからダビデ、そしてバビロン捕囚を経てキリストまで、各14代ずつ合計42代にわたる系図は、神の約束が世代を超えて確実に成就されたことを物語っています。

この系図に続く誕生の物語は、聖霊による処女懐胎という奇跡的な出来事を記録しています。マリアとヨセフの物語を通して、神の救済計画がいかに人間の常識を超えた方法で実現されたかが描かれています。

アブラハムからダビデまでの14代

マタイが記録した系図の第一段階は、アブラハムからダビデ王までの14代です。この期間は、神がアブラハムに与えた約束から、イスラエル王国の黄金時代までを包含しています。アブラハムは信仰の父として、神との契約の出発点を表し、ダビデは理想的な王として、メシア的王国の原型を示しています。

この14代の中には、イサク、ヤコブ、ユダなど、イスラエル民族の歴史において重要な役割を果たした人物たちが含まれています。特に注目すべきは、通常の系図では省略されがちな女性たち、タマル、ラハブ、ルツ、ウリヤの妻(バテシバ)が言及されていることです。これらの女性たちの存在は、神の救済計画が社会的地位や民族の壁を越えて実現されることを示唆しています。

ダビデからバビロン捕囚までの14代

第二段階の14代は、ダビデ王朝の栄光から衰退、そしてバビロン捕囚という民族的悲劇までの期間を覆っています。ソロモンの知恵と栄華に始まり、王国の分裂、そして最終的な滅亡に至るまで、この期間はイスラエル民族の興亡を物語っています。しかし、この困難な時代においても、神の約束は保たれ続けました。

バビロン捕囚は、一見すると神の約束の失敗のように見えましたが、実際には神の救済計画の重要な一段階でした。預言者たちは、この試練の時代を通して、来るべきメシアについてより明確な啓示を与えられました。捕囚という絶望的な状況の中でも、神の民は希望を失わず、約束の成就を待ち続けたのです。

バビロン捕囚からキリストまでの14代

系図の最終段階は、バビロン捕囚からイエス・キリストの誕生までの14代です。この期間は、イスラエル民族にとって政治的独立を失った困難な時代でしたが、同時にメシア待望がますます高まった時期でもありました。ペルシャ、ギリシャ、そしてローマの支配下で、神の民は真の解放者の到来を切望していました。

この最後の14代において、ヨセフという義人を通して、ついに約束のメシアが到来しました。ヨセフは、婚約者マリアの妊娠を知った時、密かに離縁しようと考えましたが、天使からの啓示を受けて神の計画を受け入れました。彼の信仰と従順さは、神の救済計画における人間の協力の重要性を示しています。

聖霊による処女懐胎の意義

マリアの処女懐胎は、キリスト教信仰の中核的な教理の一つです。この奇跡的な出来事は、イエス・キリストの神性と人性の両方を証明する重要な要素となっています。聖霊によって宿ったイエスは、真の神でありながら同時に真の人間でもあるという、受肉の奥義を体現しています。

処女懐胎はまた、イザヤ書7章14節の預言「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる」の成就でもありました。マタイは明確にこの預言の成就として処女懐胎を位置づけており、旧約と新約の連続性を強調しています。この出来事により、「神われらと共にいます」というインマヌエルの意味が、文字通り実現されたのです。

山上の説教と権威ある教え

マタイ福音書第5章から第7章にかけて記録されている山上の説教は、キリスト教倫理の基礎を示す最も重要な教えの一つです。この説教において、イエスは神の国の価値観を明確に示し、従来のユダヤ教的理解を大きく発展させました。八つの至福の教えから始まり、律法の成就、祈りの模範、そして実践的な生活指針まで、包括的な教えが展開されています。

これらの教えは、単なる道徳的指針を超えて、神の国の住民としての新しい生き方を提示しています。イエスの権威ある教えは、従来の宗教指導者たちとは根本的に異なり、聞く者たちを驚かせました。

人を裁くなという教え

「人を裁くな」という教えは、山上の説教の中でも特に印象的な部分の一つです。この教えは、他者への批判的な態度を戒め、むしろ自分自身の内面を見つめることの重要性を強調しています。イエスは、他人の目にあるちりを気にする前に、自分の目にある梁を取り除くべきだと教えました。この比喩は、人間の判断の偏見と限界を鋭く指摘しています。

この教えは決して道徳的無関心を推奨するものではありません。むしろ、真の愛に基づく関係を築くためには、まず自分自身の罪と欠点を認識し、悔い改める必要があることを教えています。他者を裁く権利は神にのみ属しており、人間は謙遜と愛をもって互いに接するべきだというのが、この教えの核心です。

求めなさい、そうすれば与えられる

「求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門をたたきなさい、そうすれば開かれる」という教えは、祈りと信仰の本質を表現した美しい言葉です。この三重の表現(求める、探す、たたく)は、神への信頼と積極的な姿勢の重要性を示しています。

この約束は、人間の欲望をすべて満たすという意味ではなく、神の御心に適った願いが聞かれるということを意味しています。イエスは父なる神を愛に満ちた存在として描き、地上の父親でさえ子供に良いものを与えるのだから、天の父はなおさら求める者に良いものを与えてくださると保証しました。この教えは、神との親密な関係における信頼の重要性を強調しています。

狭い門と広い門の教え

「狭い門から入りなさい」という教えは、真の弟子としての道の厳しさを表現しています。滅びに通じる門は広く、その道は広々としており、そこから入る者が多いと警告されています。一方、いのちに通じる門は狭く、その道は細く、それを見出す者は少ないとされています。この対比は、多数派に従う安易さと、真理に従う困難さを鋭く描写しています。

狭い門の教えは、キリストに従う生活が容易ではないことを正直に示しています。しかし、この困難さは絶望的なものではなく、永遠のいのちという報いがあることも同時に教えられています。イエスは弟子たちに幻想を抱かせることなく、現実的でありながら希望に満ちた道を示したのです。

良い木と悪い木の見分け方

「その実によって木を知る」という教えは、真と偽を見分ける実践的な知恵を提供しています。良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶという自然の法則を用いて、イエスは偽預言者や偽教師を見分ける方法を教えました。外見や言葉だけでなく、その人の行いや結果を見ることの重要性が強調されています。

この教えは、現代においても非常に実用的な指針となります。宗教指導者や教師の真価は、彼らの教えの結果、すなわち弟子たちの生活や社会への影響によって判断することができます。愛、喜び、平安、寛容、親切といった聖霊の実を結ぶ者こそ、真の神のしもべであることを、この教えは明確に示しています。

奇跡と権威の現れ

マタイ福音書には、イエス・キリストが行った数多くの奇跡が記録されています。これらの奇跡は単なる超自然的現象ではなく、イエスの神的権威とメシアとしての身分を証明する重要な「しるし」として機能しています。病気の癒し、自然現象のコントロール、死者の蘇生など、様々な種類の奇跡を通して、神の国の到来と神の愛が具体的に示されました。

これらの奇跡的な出来事は、イエスの教えに説得力を与え、多くの人々が彼をメシアとして認識するきっかけとなりました。同時に、宗教指導者たちとの対立を深める要因ともなり、最終的な十字架への道筋を形成していきました。

病気の癒しと社会復帰

イエスが行った癒しの奇跡は、単に身体的な回復にとどまらず、社会的な復帰をも意味していました。当時のユダヤ社会では、病気は罪の結果と考えられることが多く、病人は宗教的・社会的に排除される傾向にありました。イエスの癒しは、このような偏見と差別を打ち破り、すべての人が神に愛されていることを証明しました。

らい病人、盲人、足の不自由な人、血の病気を患う女性など、社会の周縁に追いやられていた人々への癒しは、神の国における平等と尊厳の価値を明確に示しています。イエスは彼らに触れ、語りかけ、完全な回復を与えることで、神の愛に境界がないことを実証しました。これらの癒しは、来るべき神の国の前味として、現在においても希望の源となっています。

自然に対する権威

イエスが嵐を静め、水の上を歩き、少数のパンと魚で大勢の群衆を養ったという記録は、自然界に対する神的権威を示しています。これらの奇跡は、創造主である神の力がイエスにあることを証明し、弟子たちの信仰を強化しました。特に嵐を静めた出来事では、弟子たちは「いったい、この方はどういう方なのだろう。風や湖までが言うことをきくとは」と驚嘆しました。

五つのパンと二匹の魚で五千人を養った奇跡は、神の供給の豊かさを示すと同時に、分かち合いの精神の重要性も教えています。限られた資源を神が祝福することで、すべての人に十分な食物が与えられ、しかも余りが出るという出来事は、神の国における豊かさの性質を表しています。これは物質的な必要だけでなく、霊的な満足をも象徴的に表現していると考えられます。

死に対する勝利

イエスによる死者の蘇生は、死という人間の最大の敵に対する勝利を予告する出来事でした。会堂司ヤイロの娘の蘇生、ナインの町のやもめの息子の蘇生、そしてラザロの蘇生(他の福音書に記録)は、イエスがいのちの主であることを明確に示しています。これらの出来事は、最終的なイエス自身の復活の前奏として位置づけられます。

特にヤイロの娘の蘇生では、イエスは「少女は死んだのではない。眠っているのです」と言われました。この言葉は、信仰者にとって死は永続的な状態ではなく、一時的な眠りに過ぎないという希望を与えています。イエスの権威の前では、死でさえも最終的な勝利者ではないことが実証されたのです。

霊的権威の現れ

イエスの奇跡の中でも、悪霊の追放は特別な意味を持っています。これらの出来事は、霊的な戦いにおけるイエスの絶対的優位性を示し、サタンの王国に対する神の国の勝利を象徴的に表現しています。イエスは一言でもって悪霊を追い出し、苦しんでいた人々を解放しました。

これらの奇跡は、イエスが単なる教師や預言者ではなく、神の子として絶対的な権威を持つ存在であることを証明しています。群衆は彼の教えと奇跡を見て、「律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられた」と驚きました。この権威は人間的な学習や地位から来るものではなく、神との本質的な一体性から発せられるものでした。

宗教指導者との対立

マタイ福音書には、イエスと当時の宗教指導者たち、特にファリサイ派や律法学者たちとの深刻な対立が詳細に記録されています。この対立は、宗教的権威の本質、律法の解釈、そして神の国の性質について根本的な見解の相違から生じました。イエスの教えと行動は、既存の宗教体制に挑戦し、真の敬虔さとは何かという問題を鋭く提起しました。

これらの対立は、最終的にイエスの十字架刑へとつながる重要な要因となりました。しかし、同時にこれらの議論を通して、福音の本質がより明確に浮き彫りになり、真の救いの道が示されることになりました。

安息日論争の本質

安息日に関する論争は、イエスと宗教指導者たちの対立の中核的な問題の一つでした。ファリサイ派は安息日の規則を細部にわたって規定し、それを厳格に守ることを求めましたが、イエスは「安息日は人のためにあるのであって、人が安息日のためにあるのではない」と教えました。この根本的な視点の違いは、宗教の目的についての深い哲学的対立を表しています。

イエスは安息日に病人を癒し、弟子たちが麦の穂を摘むことを許可しました。これらの行為は、表面的には律法違反に見えましたが、実際には律法の真の精神を体現していました。愛と憐れみこそが律法の本質であり、形式的な規則の遵守がそれに優先すべきではないという、革命的な教えがここに示されています。

偽善に対する厳しい警告

イエスは宗教指導者たちの偽善を容赦なく批判しました。彼らが外見的な敬虔さを装いながら、内面的には貪欲と高慢に満ちていることを鋭く指摘しました。「白く塗った墓」という比喩を用いて、外側は美しく見えても内側は汚れと腐敗で満ちている彼らの霊的状態を描写しました。

この批判は単なる個人攻撃ではなく、すべての宗教的権威者への警告でもありました。真の宗教的指導者は、教えと生活が一致し、謙遜と愛において民衆の模範となるべきです。イエスの厳しい言葉は、宗教が持つ危険性、すなわち外面的な形式主義に陥り、神との真の関係を見失う可能性について警告しています。

権威の源泉についての問答

宗教指導者たちがイエスに「何の権威によってこれらのことをしているのか」と質問した時、イエスは逆に彼らにヨハネのバプテスマについて質問を返しました。この巧妙な応答は、真の権威が神から来ることを示すと同時に、彼らが政治的な計算によって宗教的判断を下している偽善的な姿勢を暴露しました。

イエスの権威は、人間的な任命や学歴によるものではなく、神との直接的な関係に基づいていました。この権威は、その教えの内容と奇跡的な業によって証明され、多くの民衆がそれを認識していました。宗教指導者たちの権威への挑戦は、実際には神の権威への反逆であることが、この問答を通して明らかになっています。

神殿清めの象徴的意味

イエスが神殿で商人たちを追い出した出来事は、宗教の商業化と腐敗に対する強烈な抗議行動でした。「わたしの家は祈りの家と呼ばれるべきである。それなのに、あなたがたはそれを強盗の巣にしている」という言葉は、宗教制度の堕落を痛烈に批判しています。この行動は、真の礼拝の回復を求める象徴的な行為でした。

神殿清めは単なる改革運動ではなく、古い宗教制度の終焉と新しい時代の到来を象徴していました。イエス自身が新しい神殿となり、すべての民族が神に近づくことができる道が開かれることを、この出来事は予告していました。宗教指導者たちがこの行動に激怒したのは、自分たちの権威と利益が根本的に脅かされることを理解していたからです。

たとえ話による教えの深さ

イエス・キリストの教えの中で、たとえ話は特別な位置を占めています。マタイ福音書には数多くのたとえ話が記録されており、これらを通してイエスは神の国の奥義を平易でありながら深遠な方法で説明しました。たとえ話は、日常生活の身近な事柄を用いながら、永遠の真理を伝える優れた教育手法として機能しています。

これらのたとえ話は、単純な道徳的教訓を超えて、神と人間の関係、罪と救い、審判と恵み、そして神の国の性質について深い洞察を提供しています。聞く者の霊的状態に応じて、異なる層の理解をもたらすという特徴も持っています。

捨てられた石のたとえの預言的意味

「家を建てる者の捨てた石が隅の親石となった」というたとえは、イエス・キリストの受難と栄光を予告する重要な預言的メッセージを含んでいます。宗教指導者たちによって拒絶されたイエスが、実は神の救済計画の要石であることを、この比喩は鮮明に描写しています。隅の親石は建物全体の安定を決定する最も重要な石であり、イエスの役割の重要性を表現しています。

この石の上に落ちる者は砕かれ、この石が落ちかかる者は押しつぶされるという警告は、イエス・キリストとの関係が決定的な意味を持つことを示しています。彼を受け入れる者には救いが、拒む者には審判がもたらされるという、福音の両面性がここに表現されています。祭司長たちがこのたとえを自分たちのことだと理解したことは、彼らの良心がまだ完全に麻痺していなかったことを示しています。

神の国の奥義の啓示

イエスがたとえ話を用いた理由について、弟子たちに「天の国の奥義を知ることはあなたがたに許されているが、彼らには許されていない」と説明されました。この言葉は、霊的真理の理解には心の態度が重要であることを示しています。謙虚で素直な心を持つ者には理解が与えられるが、高慢で閉ざされた心を持つ者には隠されるという、霊的な法則がここに表現されています。

たとえ話は、真理を求める者にはより深い理解をもたらし、表面的にしか聞かない者には謎のまま残されるという、二重の機能を持っています。これは神の知恵の現れであり、それぞれの人が自らの心の状態に応じて、相応しい分量の真理を受け取ることができるように配慮されているのです。

実を結ぶ民族への約束

「神の国はあなたがたから取り上げられ、神の国の実を結ぶ民族に与えられる」という警告は、選民意識に安住していたユダヤ人指導者たちへの厳しいメッセージでした。真の神の民であることは、血統や伝統によって決まるのではなく、神の御心を行い、神の国にふさわしい実を結ぶことによって証明されるという、革命的な教えがここに示されています。

この預言は、後に異邦人への福音宣教として実現されました。民族的・文化的背景に関係なく、イエス・キリストを信じ、その教えに従って生きる者たちが真の神の民となるという、普遍的な福音の性質がここに予告されています。これは、神の愛と救いが全人類に向けられていることを明確に示す重要な宣言でした。

たとえ話の実践的適用

イエスのたとえ話は、聞く者に具体的な行動を促す実践的な側面を持っています。善きサマリア人のたとえは愛の実践を、不正な管理人のたとえは知恵の必要性を、十人の花嫁のたとえは準備の重要性を教えています。これらの教えは、抽象的な神学的概念を日常生活の具体的な場面に適用する方法を示しています。

現代の読者にとっても、これらのたとえ話は色あせることのない関連性を持っています。愛、正義、憐れみ、赦し、誠実さといった永遠の価値観が、時代を超えて適用可能な形で提示されています。たとえ話の美しさは、その普遍性と具体性を同時に備えている点にあり、あらゆる時代の人々に語りかける力を持っています。

まとめ

マタイによる福音書は、イエス・キリストの生涯と教えを包括的に記録した貴重な文書として、二千年にわたって無数の人々の心を動かし続けています。アブラハムからキリストまでの系図に始まり、処女懐胎による誕生、権威ある教え、数々の奇跡、宗教指導者との対立、そして深遠なたとえ話まで、この福音書は救い主としてのイエスの全体像を見事に描き出しています。

特に注目すべきは、この福音書が単なる歴史的記録にとどまらず、現代を生きる私たちにとっても実践的な指針を提供していることです。山上の説教における愛と赦しの教え、神の国の価値観を示すたとえ話、そして真の権威と偽りの権威を見分ける知恵など、今日の社会においても色あせることのない普遍的な真理が豊富に含まれています。

マタイ福音書が伝える最も重要なメッセージは、イエス・キリストが約束されたメシアであり、すべての人に救いの道を開かれたということです。この福音は民族や文化の壁を越えて、神の愛がすべての人に向けられていることを証明しています。現代の読者にとって、この古代の文書は依然として希望と変革の源泉であり続けており、私たちの人生に深い意味と目的を与えてくれるのです。