はじめに

福音という言葉は、キリスト教において最も重要な概念の一つです。この言葉は単に「良い知らせ」を意味するだけでなく、神と人間の関係を根本的に変える救いの使信として理解されています。本稿では、福音の多面的な意味と、その歴史的発展、現代的意義について詳しく探究していきます。

福音の基本的定義

福音とは、キリスト教において「イエス・キリストによってもたらされた神からの喜びの使信」として定義されます。この概念は、人間の救済と神との関係回復を中心テーマとしており、キリスト教信仰の核心を成しています。

福音は単なる教えや哲学ではなく、具体的な救いの出来事として理解されています。それは、イエス・キリストの受肉、死、復活によって実現された神の愛の表れであり、すべての人に開かれた恵みの道です。

個人的な救いの使信

福音の特徴的な側面は、それが「ひとりひとりに語りかける喜びの知らせ」であることです。これは抽象的な概念ではなく、具体的に一人の人に「これはあなたにとっての喜びです」と語りかける言葉として機能します。

キリスト教の神は、人間的な痛みを持つ神であり、人間そのものとなってくださった神として理解されています。この理解により、福音は神と人間が再び結び合わされる喜びの知らせとして、個人の人生に深い意味をもたらします。

律法との関係

福音は律法と対立するものとして位置づけられることが多く、これはキリスト教神学における重要な議論点となっています。律法が人間の行いによる義を求めるのに対し、福音は信仰による恵みの道を提示します。

この対比は、人が神の要求を自力で満たすことの限界を示し、ただイエス・キリストを信じることによって神の恵みにより祝福を得られる道があることを明確にしています。これは、人間の努力ではなく神の恩寵に基づく救済観を示しています。

福音の旧約聖書における源流

福音の概念は新約聖書で完全に開花しますが、その源流は旧約聖書にまで遡ることができます。特に預言書において、神の民への救いと希望の使信として、福音の原型を見ることができます。ここでは、旧約における福音概念の発展を詳しく検討していきます。

バーサルという言葉の意味

旧約聖書では「バーサル」という言葉が「福音を宣べ伝える」と訳されており、これが福音概念の重要な起源となっています。この言葉は、単に良い知らせを伝えることではなく、神の救済計画の宣言という深い神学的意味を持っていました。

バーサルは特に、イスラエルの民がバビロン捕囚から解放され、母国に帰ることを告げる「よき訪れ」を指していました。この歴史的文脈は、後にキリスト教における救済の概念に大きな影響を与えることになります。

イザヤ書における福音の預言

イザヤ書は福音概念の発展において特に重要な役割を果たしています。特に第二イザヤと呼ばれる部分では、苦難の中にある民への慰めと救いの使信が力強く語られています。

イエス自身もイザヤ書の預言を自らの宣教活動の成就として理解し、神の国の実現を説きました。これは、旧約の預言と新約の成就という連続性を示す重要な例となっています。

捕囚からの解放と霊的救済

バビロン捕囚からの解放という歴史的出来事は、後にキリスト教において霊的な救済の象徴として理解されるようになりました。物理的な束縛からの解放が、罪からの解放という霊的な意味へと発展していったのです。

この発展過程は、福音概念が単なる政治的・社会的解放を超えて、人間の根本的な問題である罪の問題に取り組む救済観へと深化していったことを示しています。

新約聖書における福音の展開

新約聖書において、福音は旧約の預言の成就として明確な形を取ります。イエス・キリストの生涯、死、復活という具体的な出来事を通して、福音は単なる約束から現実となりました。ここでは、新約聖書における福音理解の発展を詳細に検討します。

イエスの宣教と神の国

イエスが説いた「福音」は、「まもなく神の国が来るから、神の国の住人にふさわしい生き方に改めなさい」というメッセージでした。これは単なる道徳的勧告ではなく、差し迫った神の支配の実現を前提とした緊急の呼びかけでした。

神の国の概念は、イエスの福音宣教の中核を成していました。それは、この世界に神の正義と愛が実現される新しい時代の到来を意味し、人々にその準備を促すものでした。

パウロの福音理解

使徒パウロは福音の内容をイエスの死と復活に結びついた救いの出来事として理解しました。これは、イエスの地上での教えから、その救済的な意義への焦点の移動を示しています。

パウロにとって福音は、十字架による罪の贖いと復活による永遠の生命の約束を中心とした神の救済計画の完成でした。この理解は、後のキリスト教神学に決定的な影響を与えることになります。

福音書の成立と意義

福音書は新約聖書の中のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四書を指し、イエスの言葉と行動を記した文書として重要な位置を占めています。最古のマルコによる福音書は後70年ころの成立と考えられています。

これらの福音書は、単なる伝記ではなく、イエスの生涯を通して神の救済の業を証言する信仰の文書として書かれました。それぞれが独自の視点から福音の意味を伝えており、多面的な福音理解を可能にしています。

宗教改革と福音主義の発展

宗教改革期において、福音概念は新たな展開を見せました。特にマルティン・ルターによる福音理解の再発見は、キリスト教史に大きな転換点をもたらし、プロテスタント諸教派の形成に決定的な影響を与えました。この時代の福音理解の特徴と影響を詳しく検討します。

ルターの福音理解

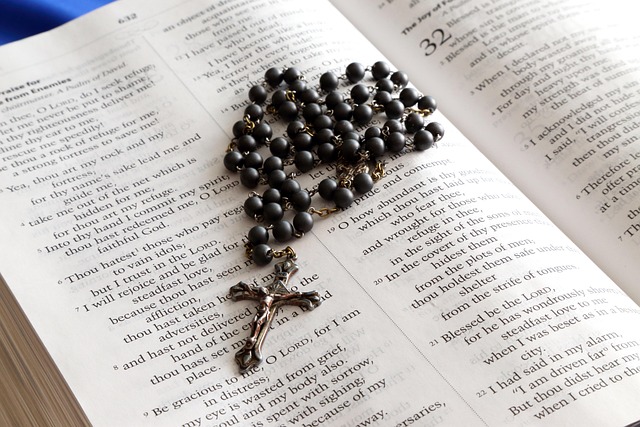

マルティン・ルターは、福音つまり聖書だけを信仰の拠り所とすべきだと主張し、宗教改革を推進しました。これは「聖書のみ」という原理として知られ、教会の権威よりも聖書の権威を重視する立場を確立しました。

ルターによってパウロ的な福音の概念が明確にされたことから、プロテスタントの信仰は福音主義と呼ばれることもあります。これは、行いによる義ではなく、信仰による義認を強調する神学的立場を表しています。

プロテスタントの形成

カトリック教会に対する改革派はプロテスタントと呼ばれるようになり、ルター派を指して福音主義と言われるようになりました。これは、福音への回帰を求める運動として始まった宗教改革の精神を反映しています。

プロテスタント諸派の成立は、福音理解の多様化をもたらしました。各派がそれぞれ異なる強調点を持ちながらも、聖書に基づく福音中心の信仰という共通基盤を維持しました。

福音主義運動の社会的影響

18世紀中頃には、プロテスタント各派の中に純粋な信仰を回復しようとする福音主義運動が起こりました。この運動は信仰の内面化と社会改革を同時に追求し、大きな社会的影響をもたらしました。

福音主義運動は、奴隷貿易反対や奴隷制度廃止の先頭に立つなど、人道主義の立場から重要な役割を果たしました。これは、福音の社会的次元を明確に示す例として、現代の社会正義の議論にも影響を与えています。

現代における福音理解の課題

現代のキリスト教は、古代から伝承された福音概念を現代的文脈でどのように理解し、伝達するかという重要な課題に直面しています。終末論の問題、聖書解釈の複雑さ、多様化する社会における福音の意味など、様々な課題が存在します。

終末の遅延問題

イエスが説いた神の国は実現しませんでした。この「終末の遅延問題」により、キリスト教会内での「福音」の理解が徐々に変化していくことになります。初代教会が抱いていた差し迫った終末期待は、時代とともに調整を余儀なくされました。

現代では、終末なき今の時代に説かれる「福音」の意味がよくわからなくなっているのが現状です。これは、福音の本質的なメッセージをどのように現代的に理解し、伝達するかという根本的な問題を提起しています。

聖書と神学的発展の関係

現代のキリスト教の「福音」は、新約聖書の成立後に長年かけて形成された神学的発展の成果です。聖書にはその根源があるものの、聖書だけでは「福音とは何か」を十分に理解することはできないという課題があります。

聖書を丁寧に読んでも、後に作られた神学的発展は書かれていないため、聖書だけではキリスト教の全体像を把握するのは困難です。これは、聖書解釈と神学的伝統のバランスをどのように保つかという現代的な課題を示しています。

多元化社会での福音理解

現代の多元化した社会において、福音をどのように理解し、伝達するかは重要な課題となっています。宗教的多様性が認められる社会で、キリスト教独自の福音理解をどのように位置づけるかは複雑な問題です。

同時に、福音の普遍的なメッセージと特定の文化的コンテクストでの表現をどのように調和させるかも重要な課題です。これは、福音の本質を保持しながら、現代的な表現方法を見つける努力を必要としています。

福音の現代的意義と将来展望

福音概念は長い歴史を通じて発展してきましたが、現代社会においてもその意義は失われていません。むしろ、現代の様々な課題に対して、福音がどのような答えを提供できるかを探ることは重要な意味を持っています。

個人的救済と社会的責任

現代の福音理解において、個人的な救済体験と社会的責任の統合は重要なテーマとなっています。福音が個人の心の平安をもたらすだけでなく、社会正義の実現に向けた動機と力を提供することが期待されています。

これは、内面的な信仰体験と外向的な社会参加を両立させる福音理解の必要性を示しています。現代のキリスト教は、この両面のバランスを保ちながら、包括的な福音理解を発展させる必要があります。

グローバル化時代の福音宣教

グローバル化が進む現代において、福音宣教は文化を超えた普遍的なメッセージの伝達という課題に直面しています。異なる文化的背景を持つ人々に福音をどのように伝えるかは、現代宣教学の重要な課題となっています。

同時に、西欧中心的なキリスト教理解を超えて、各地域の文化的コンテクストに根ざした福音理解の発展も重要です。これは、福音の普遍性と文化的多様性の調和を求める取り組みといえます。

科学技術時代における福音

科学技術の発達は人間理解や世界観に大きな影響を与えており、これに対応した福音理解の発展が求められています。科学的世界観と福音的世界観の対話は、現代キリスト教の重要な課題の一つです。

- 人工知能時代における人間の尊厳と福音

- 環境問題と創造論的福音理解

- 医療技術の発展と生命倫理における福音の視点

- 情報社会における福音の伝達方法

これらの課題は、福音が単なる古典的な宗教概念ではなく、現代的な問題に対しても有意義な視点を提供できることを示しています。

まとめ

福音という概念は、旧約聖書の時代から現代に至るまで、長い歴史を通じて発展し続けてきました。バビロン捕囚からの解放という具体的な歴史的出来事から始まり、イエス・キリストの生涯と死・復活を通じて完成され、宗教改革を経て現代的な表現を得るに至るまで、その本質的なメッセージは一貫しています。

現代においても福音は、個人的な救いの体験から社会的責任の実践まで、幅広い領域で意義を持ち続けています。終末論の問題や聖書解釈の複雑さなどの課題は存在しますが、これらの課題こそが福音理解をより深め、現代的な表現を生み出す機会となっています。将来に向けて、福音の普遍的なメッセージと現代社会の具体的な課題との対話を通じて、より豊かな福音理解が発展していくことが期待されます。